Советский ас ухитрялся даже на своей старой «этажерке» успешно атаковать гитлеровцев

Благодаря многочисленным фильмам, книгам, посвященным Великой Отечественной, укоренилась некоторые эталонные представления о той военной страде. Это в первую очередь касается советской боевой техники. На самом деле многие образцы ее, благодаря которым нашей армии удалось остановить нацистское нашествие, оказались «за кадром». Сегодня мы вспомним об одном из основательно забытых типов самолетов и летчиках-героях, сражавшихся на таких крылатых машинах.

Это уже стало классикой военного жанра, когда речь идет о советско-германской войне 1941-1945 годов:

«Правильные» ракетные установки «катюши» должны быть смонтированы на шасси трехосных «Студебеккеров». Если воюют танкисты – то на «тридцатьчетверках». А когда дело касается боевых действий в воздухе с участием истребителей, чаще всего фигурируют машины новых по тем временам советских моделей – МиГ, ЛаГГ, Як, ну или их предшественники - «ишачки» И-16.

Но ведь не секрет, что поначалу с немецкими асами нашим «сталинским соколам» приходилось сражаться по большей части на самолетах уже устаревших моделей. Согласно данным исследователей, к лету 1941-го даже в военных округах на западе СССР количество новых современных истребителей не превышало 20% от всех машин такого класса, стоящих на вооружении

Однако о роли таких «четырехкрылых» в сражениях первого, самого трудного периода войны, авторы популярных книг и фильмов совсем позабыли. Хотя советские летчики, воюя на этих самолетах, нанесли весьма серьезный урон врагу.

Истребитель И-153 спроектирован известным авиаконструктором Н.Н. Поликарповым в 1938 году. Последняя цифра в обозначении показывает, что это была третья по счету модификация использовавшегося нашими ВВС с середины 1930-х «воздушного бойца» И-15.

Впрочем к началу Великой Отечественной и такой усовершенствованный по сравнению с первоначальным вариантом самолет считали уже устаревшим. Биплан с характерно изломанным контуром верхнего крыла, из-за которого машину окрестили «Чайкой», обладал очень хорошей маневренностью, однако заметно уступал по скорости уже выпускавшимся тогда массово в Германии самолетам «Мессершмитт-109». Даже некоторые модификации немецкого бомбардировщика «Юнкерс-88» обладали большей резвостью по сравнению с «Чайкой».

Тем не менее советские летчики все-таки находили способы воевать с врагом на не отличавшихся быстротой «сто пятьдесят третьих», которых в полках и эскадрильях ВВС насчитывалось к началу войны около 3 тысяч (последние несколько десятков «Чаек» были собраны на заводах уже в 1941-м).

Главным козырем И-153 и главной его защитой в бою была отличная маневренность. Кроме того, чтобы противостоять в небе истребителям люфтваффе, наши авиаторы хорошо освоили тактику оборонительного круга, то есть при необходимости выстраивались, образуя в воздухе кольцо и не позволяли таким образом более скоростным «мессерам» зайти себе в хвост.

Использовали и другой тактический вариант, получивший название «пчелиный рой»: юркие самолетики, держась неподалеку друг от друга, резко меняли курс, совершая крутые развороты, так что неприятель никак не мог поймать цель в поле прицела и все время находился под угрозой получить от русских «пчел» пулеметную очередь сбоку, сверху или снизу.

И-153 состояли на вооружении многих частей противовоздушной обороны, защищавших в первый военный период Москву, Ленинград. Их использовали в качестве ночных перехватчиков.

Позднее в наших ВВС нашли иное применение тихоходным «Чайкам». «Сто пятьдесят третьи» все чаще стали участвовать в боях, выполняя роль легких штурмовиков для борьбы с наземными целями. Чтобы усилить для этой цели огневую мощь самолетов их в дополнение к четырем штатным пулеметам укомплектовывали бомбодержателями и пусковыми установками для реактивных снарядов, которые монтировались под крыльями.

Конечно штурмовки позиций немецких пушек, танков, пехоты на таких «этажерках» были сопряжены с отчаянным риском. Ведь, пролетая над врагом на малой высоте, И-153 становился очень уязвим для артиллерийского, пулеметного и даже ружейного огня. Этот биплан и сравнить нельзя с «коллегой по работе» – «летающим танком» Ил-2. На специально спроектированном штурмовике пилот находился внутри особой броневой капсулы, а у летчика «Чайки» единственной защитой от пуль и осколков являлась бронеспинка его кресла. Что касается фюзеляжа поликарповского «ястребка», то его можно безо всякого преувеличения назвать «тряпичным»: каркас корпуса самолета обтягивался перкалью – специальной авиационной тканью, которая затем покрывалась лаком для придания хоть какой-то жесткости. Эту материю легко прошивали даже пули на излете. Кабина пилота вдобавок была открытой.

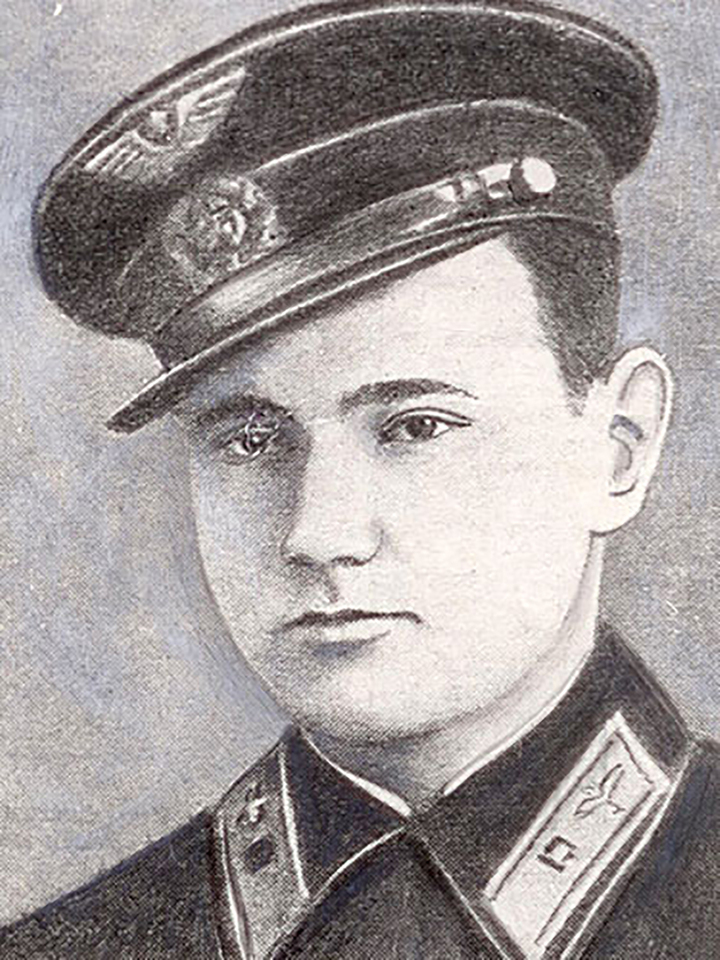

В начале Великой Отечественной на И-153 воевали многие советские асы. Среди них – Герой Советского Союза Петр Самохин.

Он родился 20 сентября 1920 года в подмосковном селе Мамыри (ныне территория города Апрелевка) в рабочей семье. После окончания фабрично-заводского училища парень поступил слесарем на московский авиационный завод им. Горбунова (впоследствии здесь был размещен Государственный Космический научно-производственный центр им. Хруничева). Петр с детства мечтал стать летчиком, мастерил макеты самолетов, планеров... Есть сведения, что, работая на промышленном предприятии, он свое свободное время отдавал занятиям в аэроклубе. А в начале 1939-го, когда юноша был призван в Красную Армию, его направили на учебу в Борисоглебскую военную авиационную школу летчиков.

По окончании ее П. Самохин попал в 65-й штурмовой авиаполк 103-й смешанной авиадивизии ВВС Северного флота. Летать ему довелось на И-153. Именно на «Чайке» военлет, которому не исполнилось еще даже 20 лет, провел первые в своей жизни воздушные бои, – он участвовал в разгоревшейся «зимней» войне Советского Союза и Финляндии.

К моменту вторжения войск вермахта на территорию СССР Петр Яковлевич уже носил в петлицах два «кубаря» лейтенанта, командовал звеном.

Осенью 1941-го их авиаполк был придан 7-й армии, которая вела оборонительные бои в Южной Карелии. Летчики принимали активное участие в боевых действиях на Петрозаводском и Медвежьегорском направлениях.

О подвигах героя и его товарищей по оружию, летавших на устаревшей тихоходной модели истребителя, можно узнать из лаконичных описаний, приведенных в сохранившихся документах.

Вот сведения, имеющиеся в наградном листе на П.Я. Самохина от 3 декабря 1941 года:

1 сентября 1941 г. в составе группы из 6 самолетов атаковал вражескую колонну, насчитывавшую до 70 грузовых и легковых машин. Несмотря на сильный заградительный огонь было уничтожено 15 из них.

2 сентября 1941 г. вместе с ведомым подожгли 4 автомашины и подавили зенитную батарею.

8 сентября 1941 г. в составе звена уничтожил бомбами 5 автомобилей врага, стоявших замаскированными.

9 сентября 1941 г. прямым попаданием фугасной бомбы уничтожил танк противника в районе г. Лодейное Поле...

10 сентября 1941 г. в составе звена уничтожил 4 автомашины неприятеля бомбовой атакой.

14 сентября 1941 г., несмотря на защитный огонь артиллерии врага, уничтожил построенный противником понтонный мост на реке Свирь.

19 сентября 1941 г. звено П.Я. Самохина в составе 5 самолетов фугасными и осколочными бомбами, пулеметным огнем в районе д. Киндасово уничтожило неприятельский войсковой штаб и 8 автомашин...

То есть выполнено семь успешных боевых вылетов меньше, чем за три недели!

Однако вслед за такими удачами молодого летчика подстерегла беда. 26 сентября во время выполнения очередного воздушного рейда самохинская «Чайка» была подбита, а сам старший лейтенант при этом получил ранение в руку. Однако он смог дотянуть до родного аэродрома и благополучно посадил поврежденный биплан.

В госпитале пришлось провести целый месяц. После выписки врачи не хотели допускать Петра Яковлевича к полетам, но он все-таки упросил командира своего полка разрешить ему участвовать в выполнении боевых заданий.

И вновь начал расти его личный боевой счет уничтоженной вражеской техники и живой силы.

7 ноября звено Петра Самохина во время вылета на очередное задание было атаковано в районе железнодорожной станции Сегежа пятью истребителями противника. Завязался воздушный бой. Петр Яковлевич в паре со своим другом лейтенантом В. Соломатиным сумел сбить один из неприятельских самолетов, остальные после этого предпочли ретироваться.

В общей сложности к началу декабря 1941 года лейтенант П. Самохин совершил 120 успешных боевых вылетов на штурмовку неприятельских войск. Его заслуги были отмечены к этому времени двумя орденами Красного Знамени.

Увы, героическая эпопея «сталинского сокола», сражавшегося с врагом на «Чайке», оборвалась за две недели до наступления нового 1942 года.

17 декабря звено Петра Самохина в составе «Харрикейна» (такие истребители английского производства уже начали поступать к тому времени в СССР) и трех И-153 патрулировали воздушное пространство над одним из участков Кировской железной дороги. Неожиданно из-за облаков на них спикировали одиннадцать немецких «фоккеров». Советские летчики во главе со своим командиром приняли неравный бой и смогли сбить 5 неприятельских самолетов.

О том, как развивались события дальше, можно узнать из сохранившихся в архиве документов Управления ВВС Карельского фронта.

Согласно им, под конец 20-минутного боя самолет Самохина, израсходовавший весь боекомплект, был подбит атаковавшими его тремя самолетами противника и произвел вынужденную посадку в районе разъезда №15. «Летчик тяжело ранен. Самолет сильно поврежден, подлежит списанию и может быть использован на запчасти. …лейтенант П.Я. Самохин в результате полученного ранения умер в госпитале на станции Раменцы».

Спустя некоторое время, 5 января 1942-го, в газете «Правда» появилась статья, рассказывающая об этом подвиге. А 22 февраля 1943 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Советского Союза начальствующему и рядовому составу Красной Армии» «за образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство». Под номером 15 в списке указан летчик-истребитель Самохин Петр Яковлевич.

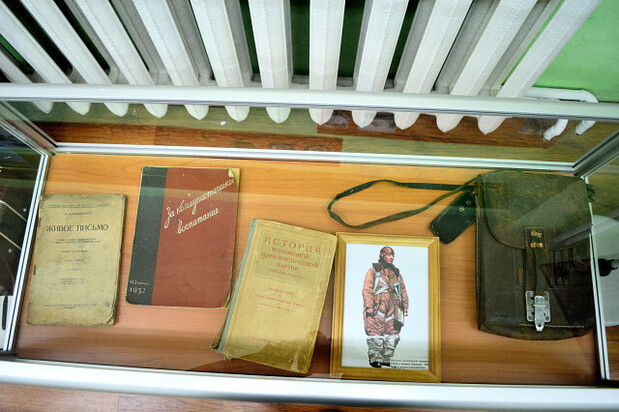

На его малой родине сохраняют память о герое. В подмосковном городе Апрелевка именем Петра Самохина названа одна из улиц. В 1968 году состоялась церемония открытия там памятного обелиска с фамилиями погибших во время войны уроженцев этих мест. Кроме того на здании городской средней школы №3 установлена мемориальная доска в честь замечательного летчика-земляка. В учебном заведении организован историко-краеведческий музей, отдельный раздел которого посвящен Петру Яковлевичу Самохину. Некоторые из материалов, собранных за годы существования этой экспозиции, были предоставлены сотрудниками в распоряжение нашей газеты и использованы при подготовке данной статьи.

Комментарии