Офицеру, который в ноябре 1944-го спас жителей венгерского села от массового расстрела, установили памятник

В венгерском селе Надьбарачка стоит каменный обелиск: голуби поднимают советскую офицерскую фуражку с красной звездой. Скульптурная композиция посвящена советскому офицеру, который в ноябре 1944-го спас жителей села от массового расстрела. Югославские партизаны заподозрили жителей Надьбарачки в том, что они передали их координаты немцам (Венгрия воевала на стороне Гитлера). Согнали на площадь около двух тысяч жителей села. На беззащитных людей уже были нацелены пулеметы. И в этот момент на площади появился советский офицер, который остановил самосуд. Об истории, достойной остросюжетного фильма, рассказал «МК» исследователь воинских мемориалов Андрей Оголюк, который более 30 лет живет в Будапеште.

«Всем осталось жить пять минут»

Родители Андрея переехали в Венгрию из России в 1994 году

— Когда впервые побывали в селе Надьбарачка?

— В Венгрии работает представительство Министерства обороны Российской Федерации по военно-мемориальной работе, которое занимается восстановлением воинских захоронений, — рассказывает Андрей. — Я веду исследовательскую работу. Мы помогаем друг другу, обмениваемся информацией. В 2008 году меня попросили перевести несколько писем от венгерских органов власти относительно советских воинских захоронений. Среди них было и письмо от мэра Надьбарачки Кирай Шандора. Жители села, не обладающие большими доходами, собрали деньги и решили установить памятник советскому офицеру.

Как говорит Андрей, к этому делу частично подключились местные бизнесмены и меценаты. И, скорее всего, также был выигран тендер по благоустройству села.

— Мы с представителем Минобороны РФ приехали в Надьбарачку. Нам показали место, где будет стоять монумент. Я переводил, заодно записывал рассказы жителей села. Через год, в ноябре 2009-го, мы с товарищами из университета приехали уже на открытие монумента. Автором проекта был Отто Зельдхедьи. Открывали памятник Матац Иштван и его товарищи — непосредственные участники тех трагических событий в Надьбарачке. Была проведена красивая католическая месса. Освящал монумент епископ Калочи и Кечкемета Бабел Балаж. Это второй по значимости епископ в католической Венгрии.

Как говорит наш собеседник, слова, которые были выбиты на памятнике, в переводе на русский язык звучат так: «13 ноября 1944 года свободные силы из Делвидека (на тот момент эта часть современной Сербии была частью Королевства Венгрия) согнали невиновных жителей — 2000 человек — села Надьбарачка сюда, в храмовый сад, чтобы расстрелять из пулеметов. Кровавую бойню Божественным чудом остановил появившийся в последний момент командир советского патруля. В 65-летнюю годовщину событий, когда жизнь людей висела на волоске, их выжившие потомки выражают благодарность Всевышнему за их чудесное спасение. Данный памятник был установлен жителями села Надьбарачка 8 ноября 2009 года».

По словам нашего собеседника, никаких документальных источников о тех днях не осталось. Хронологию событий удалось восстановить по воспоминаниям очевидцев.

— 27 октября 1944 года советские части с боями заняли Надьбарачку. (На территории села были похоронены советские солдаты, останки которых позднее были перенесены на советское воинское захоронение в городском парке города Байя.) Они не задержались в селе и пошли дальше на север. В самой же Надьбарачке остались небольшой отряд медицинского персонала и раненые бойцы.

11 ноября 1944-го в село вошел отряд сербских (югославских) партизан. Как вспоминали свидетели, у них не было единой формы одежды. Некоторые знали венгерский язык.

— 12 ноября, в воскресенье, партизаны собрали жителей деревни и потребовали, чтобы они подготовили около 50 подвод с лошадьми и возниц. А также собрали им питание на трое суток. Стояла задача доставить партизанский отряд со всем снаряжением на подводах в Бездан, на берег Дуная, где они должны были помогать в переправе в районе Батины.

Караван из 52 подвод в районе 8 утра отправился по направлению к хутору Чатайя. И когда партизаны прошли в среднем темпе около 2–2,5 километра, находились около поминального креста у дороги, на них налетели два немецких самолета.

— По словам свидетелей, это были «Мессершмитты». Они атаковали партизан, сделали несколько заходов на колонну. Звук очередей слышали и в самой Надьбарачке, и в окрестных хуторах. По счастливой случайности убитых не было ни среди партизан, ни среди жителей Надьбарачки, которые управляли повозками. Но было много раненых и много убитых лошадей. Жители деревни и часть партизан вернулись в Надьбарачку, часть раненых партизан ушли в хутор Чатайя.

Как говорит Андрей, 13 ноября, в понедельник, партизаны решили отыграться на жителях деревни.

— Они не верили, что внезапный удар самолетов по колонне был простым совпадением. Партизаны считали, что кто-то из местных жителей сообщил немцам о выдвижении колонны. У жителей села были изъяты все радиоприемники. Партизаны, по словам местных жителей, думали, что в одном из них мог быть спрятан радиопередатчик. Всех, кто был в селе, включая женщин, детей и стариков, согнали на площадь перед храмом. Руководители партизан потребовали от местных жителей выдать им передатчик, иначе «всем осталось жить пять минут».

Одним из командиров партизан, по воспоминаниям свидетелей, была женщина. Она была довольно крупная, в пилотке с синей звездой, в бекеше из бараньей шерсти, синих кавалерийских штанах и сапогах. За сутки до событий на площади перед храмом носила шинель венгерской армии без знаков различия.

Требования выдать передатчик партизаны выкрикивали как на венгерском, так и на сербском языках.

— Присутствующий при этом священник Тот Тивадар знал и сербский, и буневский языки. Просил на обоих языках заступничества, но получил только оплеухи. Перед самим храмом, а также в окнах храма и в дверном проеме партизаны установили пулеметы. По словам свидетелей, часть мужчин отделили от толпы, чтобы они копали могилы. Был собран шанцевый инструмент (кирки и лопаты). Были приготовлены два десятка повозок, которые должны были отвезти тела людей в низину между Надьбарачкой и Чатайей, где их собирались похоронить.

И в последний момент, когда пулеметы уже были нацелены на людей, на площади появился советский офицер с солдатами, который остановил намечавшуюся бойню.

— Он коротко переговорил с партизанами. А потом обратился с речью к жителям села, сказав, что они могут идти по домам. Слова офицера слышали только стоящие перед ним люди. Он говорил на русском. Его слова переводил Пириша Имре, который был из русинов и знал русский язык.

«Называли своим ангелом-спасителем»

Чтобы понять, на самом ли деле партизаны могли открыть огонь по жителям венгерской Надьбарачки, надо углубиться в историю.

— Венгрия с 1526 по 1699 годы была под властью Османской империи, — объясняет Андрей. — Турок с территории Венгрии вышибли австрийцы. Был подписан Карловицкий мирный договор. Страна была сильно разорена, а у австрийцев (немцев) был переизбыток своего населения, которое страдало от голода, эпидемий и болезней. И было принято решение: все, кто хочет и может, могут переселяться на освобожденные земли.

Как говорит наш собеседник, в Венгрии по Дунаю (а Надьбарачка фактически стоит на Дунае) стали селиться немцы из Священной Римской империи.

— Это была первая волна переселенцев-австрийцев (немцев), которые были в основном католиками. Вторая волна переселенцев пошла, когда австрийцы (немцы) стали избавляться от своих протестантов, которых тоже выселяли на освобожденные земли. Таким образом, на территорию Венгрии попало большое количество немцев, которых называли швабами. Когда Венгрия проиграла Первую мировую войну, по Трианонскому договору, который был подписан 4 июня 1920 года, она потеряла две трети своей территории и 80% населения. И все последующие годы грезила вернуть свои земли.

— Сразу возникли вопросы реваншизма, поэтому Венгрия довольно быстро стала союзником Третьего рейха — нацистской Германии. Согласно Венскому арбитражу, Венгрия получала обратно свои бывшие территории — территории современной Словакии, Трансильванию. Неудивительно, что большое количество немецкоязычного венгерского населения, в том числе и швабов, восприняли на ура дружественные отношения между Венгерским королевством и Третьим рейхом. Они с радостью вступали как в ряды СС, так и во вспомогательные части немецкой армии. Да и просто помогали чаяниям и деяниям фашистов.

В селе Надьбарачка тоже проживали венгры, которые причисляли себя к немецкому национальному меньшинству и сотрудничали с фашистами. Часть из них убежала из села с уходом немецких частей, часть осталась.

— Поэтому в представлении партизан среди жителей села могли быть предатели, которые навели на их колонну немецкие самолеты. Но и слово «партизаны» я бы в этом случае тоже взял в кавычки. Согласно документам, на тот момент на территории между Надьбарачкой и населенным пунктом Бездан (современная Сербия) находились части 3-й пехотной дивизии Народно-освободительной армии Югославии. Воеводинская дивизия принимала участие в боях на стороне Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Но не стоит забывать, что кроме Народно-освободительной армии Югославии на этой территории находилось довольно большое количество вооруженных формирований, которые не причисляли себя ни к советской, ни к югославской стороне, а действовали сами по себе, занимаясь порой не совсем законной деятельностью.

— Авторитет советских воинов был столь велик, что партизаны и не подумали возражать одинокому патрулю РККА, отпустив жителей Надьбарачки?

— Не стоит забывать, что тогда шла подготовка к форсированию Дуная. Через Надьбарачку в сторону Байи, в сторону Дуная постоянно шли советские части.

Имя советского офицера, которого жители села называли своим ангелом-спасителем, так и осталось неизвестным.

— Очевидцы вспоминали, что он был офицером. Потому что на нем была шинель, офицерская фуражка. Он был среднего возраста, блондин. Прибыл на машине с солдатами.

— Есть предположения, кем мог быть этот офицер? Где мог служить?

— Тут возможны три варианта. Есть документы 64-го стрелкового корпуса, в которых описываются его боевые действия в ноябре 1944 года, что как раз проходили в том районе. Есть свидетельства, что группы советских офицеров, как от штаба корпуса, так и от штабов соединений, принимали участие в рекогносцировке переправы через Дунай. То есть офицеры грузились на машины и ездили по всем территориям, где готовилась переправа.

Как говорит Андрей, надо было отработать все дороги, в том числе и параллельные направления. А также места для возможного сосредоточения войск.

— Возможен и другой вариант. По воспоминаниям очевидцев, когда партизаны стали сгонять к церкви жителей села, одному из сельчан якобы верхом на лошади удалось выскочить из Надьбарачки. Он добрался до города Байя и сообщил о происходящем в местную комендатуру. Из комендатуры выехал на машине советский офицер, которому и удалось остановить кровопролитие. Но до города Байя около 15 километров. Дороги в ноябре были разбиты, и добраться туда за короткое время даже верхом на лошади было бы весьма затруднительно.

По словам нашего собеседника, понятие «очевидец» ныне весьма условное. Со дня тех событий прошло очень много времени. Сменилось не одно поколение. Также надо учитывать, что люди, стоящие в ноябре 1944-го под пулеметами, пережили гигантский стресс.

— Этот офицер мог быть и представителем контрразведки. Проезжая через Надьбарачку, мог увидеть, что происходит, и вмешаться. Если он был сотрудником СМЕРШ, то это еще больше усложняет поиски. Но я все-таки склоняюсь к первому варианту. Считаю, что этот офицер был из группы по рекогносцировке от 64-го корпуса или от какого-то соединения данного корпуса. Или он был из одной из соседних частей, с которыми 64-й корпус должен был переправляться через Дунай. Здесь у нас попадает 233-я стрелковая дивизия, которая относилась к 75-му стрелковому корпусу. На тот момент она частично была сосредоточена в районе Надьбарачки.

— Есть надежда установить имя советского офицера?

— Мы сейчас с российскими поисковиками работаем над этим. У нас есть кое-какие наработки. Надо будет проверить большое количество карточек офицеров, которые были на тот момент на той территории. Разброс идет условно от 5 до 15 ноября 1944 года. Наш герой, скорее всего, был из старшего офицерского состава: майор, подполковник, полковник. Может быть, капитан. Ребята, которые имеют выход на Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации, будут проверять сейчас все возможные варианты. Я, в свою очередь, планирую посмотреть немецкие документы, проверить самолетовылеты на этой территории. А их в период с 10 по 15 ноября 1944 года в том районе было очень много. По донесениям с советской стороны, при наведении переправы через Дунай наши части беспощадно бомбили.

Как говорит Андрей, с немецкими архивами проблема в том, что часть из них после окончания Второй мировой войны была вывезена в Советский Союз. Это Фонд 500 Центрального архива Минобороны РФ. Документы по большей части оцифрованы и выложены на сайте.

— Часть документов, которая была у немецкой стороны и которая как раз интересна нам, может находиться в Соединенных Штатах, в ведении Национального управления архивов и документации NARA. Надо проверять, какие конкретно немецкие военно-воздушные части действовали на территории, где готовилась Батинская наступательная операция.

«Еще одна зацепка: врач Хорошева»

Есть еще одна «ниточка». В 2009 году, когда открывали памятник советскому офицеру в Надьбарачке, был еще жив Матац Иштван, один из последних свидетелей тех событий. В 1944 году ему было 18 лет. Он управлял одной из повозок, которые должны были доставить партизан в Бездан, на берег Дуная.

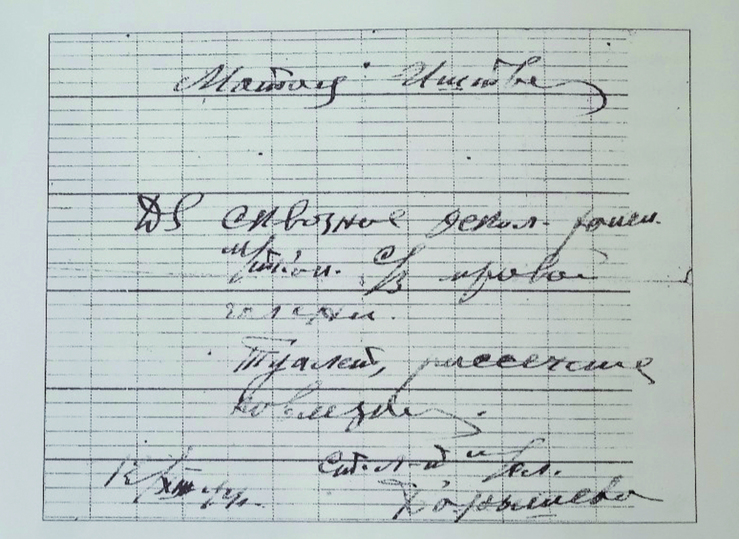

При атаке немецких самолетов Матац Иштван был ранен. У него была справка о ранении, подписанная советским доктором.

— Зацепка очень интересная. У меня есть копия этой справки, которая подписана старшим лейтенантом медицинской службы Хорошевой или Хорышевой: фамилия написана неразборчиво. Я проверял ее в разных написаниях на сайте «Подвиг народа» (электронный банк документов Центрального архива Министерства обороны РФ). Никаких следов этого врача найти пока не удалось. Ее фамилии нет среди награжденных медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Эту награду получали все участники Великой Отечественной, кто не менее полугода был на фронте. Всего были награждены около 15 миллионов человек. Среди погибших она тоже не значится.

Как говорит наш собеседник, надо вести поиски в медицинском архиве, в филиале Центрального архива Минобороны в Гатчине.

— Насколько я знаю, исследователям попасть туда довольно сложно. Тем более что вводных данных совсем немного. Надо будет смотреть, какие части были на той территории. И могла ли доктор Хорошева или Хорышева быть приписана к медсанбатам или медицинским учреждениям этих частей. Мне из Венгрии сделать это нереально. Вся надежда на российских коллег.

Но, как говорит Андрей, известно, что и югославским частям придавались советские специалисты, в том числе и медики:

— Она могла быть советской военнослужащей, но была придана Народно-освободительной армии Югославии.

А в Надьбарачке тем временем каждое воскресенье продолжают молиться за советского офицера и его семью.

— Это факт, причем на католической мессе не только сидят, но и становятся на колени. Во время молитвы было удивительно наблюдать, как прихожане в храме спускались с сидений, становились коленями на специальные подставочки и молились за советского офицера, который спас население Надьбарачки…

В селе помнят и другого советского военнослужащего — Анатолия Тулбанова, который погиб в марте 1956-го, спасая местных жителей во время сильного ледохода и наводнения на Дунае. В честь него в Надьбарачке названа улица.

О подвиге Анатолия Тулбанова и исследованиях советских воинских мемориалов, которые Андрей Оголюк ведет на территории Венгрии, мы планируем рассказать в одном из следующих номеров.

Заголовок в газете: Ангел Надьбарачки

Комментарии