Историки рассказали, как разыскать своих предков и составить родословную

Одним из наиболее распространенных видов консультативного бизнеса для физических лиц в последние годы стала генеалогия — поиск предков и помощь в создании родословных. И если двадцать–тридцать лет назад, когда в столице открывались первые генеалогические бюро, речь шла в основном о поиске дворянских или купеческих корней, то сейчас запрос на знание «в лицо» предков есть и у потомков крестьян. Как устроена эта растущая отрасль и что удается найти специалистам по заказу потомков — выяснял «МК».

Многие уже заметили: стоит поговорить вслух о том, кем была ваша прапрабабушка, или тем паче открыть портал «Память народа», чтобы уточнить к празднику боевой путь своего дедушки, как в почте, результатах интернет-поиска и всех остальных «положенных» местах возникает реклама. Или того или иного генеалогического инструмента — например, софта для создания базы данных родственников или древа, — или комплексного пакета услуг: специалисты составят для вас родословную и найдут всех затерянных предков.

— Людей, увлеченных поиском своей родословной, в России уже больше десяти миллионов, об этом говорит популярность соответствующих форумов и сайтов, — отмечает историк-архивист Ольга Микова. — И это число с годами заметно растет, поиск становится все более популярным. На это работает своего рода социальная реклама: вот уже много лет везде в России проводятся «Бессмертный полк» и ему подобные акции, предусматривающие осведомленность хотя бы о ближайших предках за пределами личного горизонта человека. Кроме того, цифровизация архивов сделала их беспрецедентно доступными для генеалогического поиска, и процесс продолжается.

Конечно, увлечение генеалогией — вещь чисто городская: в мире традиции как дворяне, так и крестьяне знали все, что нужно знать, о своих предках изустно, слушая в детстве рассказы старших о происхождении рода

В итоге — разрыв традиции устных преданий; и ведь всем рано или поздно становится интересно, да чаще всего получается именно поздно — и того, кто все знал, уже не спросишь. Тогда-то, чтобы закрыть этот болезненный разрыв в собственном сердце, и обращаются к архивам.

Из какого класса?

— Чаще всего наших людей интересует, из какого сословия, класса, социальной страты они в конечном итоге происходят, кем были их предки до 1917 года, — рассказывает Павел, аспирант одного из исторических институтов РАН, зарабатывающий на жизнь и обучение генеалогическими поисками. — То есть ровно тот самый вопрос, который был табуирован в советские времена. По опыту общения с клиентами могу сказать: конечно, практически все мечтают найти в родословной дворян или богатых купцов, но вообще любая ясность воспринимается как облегчение. Будто бы становится что-то более понятно в своем характере, в настоящем и даже будущем…

Документооборот Российской империи был достаточно совершенным, чтобы устанавливать такие вещи, говорит Павел. В поисках информации о рождении (а значит — о родителях и непременно о текущем сословном статусе) можно опираться прежде всего на метрические записи — там, где они уцелели. Кстати, они существовали также для мусульман, католиков, лютеран, иудеев, баптистов, старообрядцев и даже сектантов.

Такой поиск — в первом приближении, только фамилии, имена, отчества, сословие и дата рождения, — самое элементарное, что могут сделать архивисты. Ведь в церковных записях о рождениях и браках указываются даты рождения и сословная принадлежность новобрачных и родителей. Узнал — и продолжай поиски «вглубь».

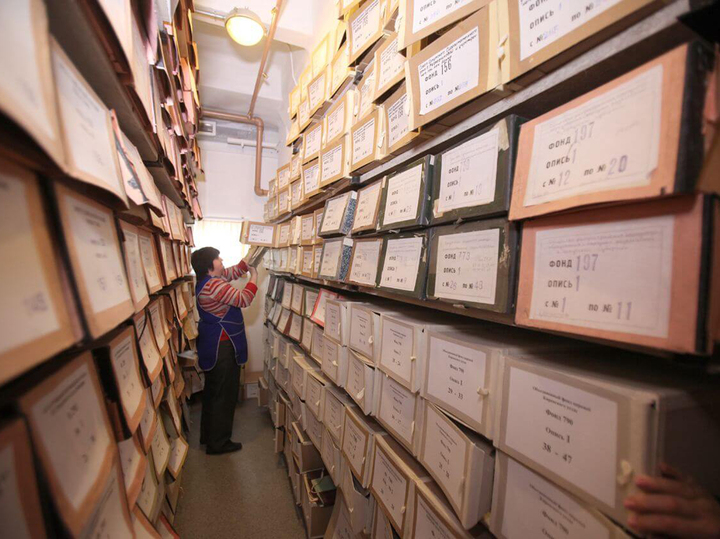

— Но если бы это было так просто, нам было бы практически нечего делать, — поясняет собеседник «МК». — Только езди по региональным архивам и листай метрики. На самом деле есть две основные проблемы. Первая: сохранность архивов и метрических записей в них совсем не абсолютна. Войны, революции и реорганизация архивов привели к тому, что по некоторым уездам и даже губерниям значительная часть материалов утрачена. Сгорели, а может быть, находятся где-то в неописанном виде и только еще ждут введения в оборот.

Вторая проблема, по словам Павла, заключается в том, что документооборот по-настоящему идеальным не бывает никогда. Даже в наши дни в компьютерных базах данных встречаются опечатки и сбои. А во времена, когда документы заполнялись писарями (это в лучшем случае), сельскими дьяконами или священниками с далеко не всегда разборчивым почерком… Описки были крайне распространенным делом. Как в именах-фамилиях (тут Наталии, которые от всех паспортисток в МФЦ требуют не записывать их Натальями, понимающе кивают), так и — что хуже — в датах рождения, смерти и браков.

— В результате приходится прибегать к вспомогательным историческим и филологическим дисциплинам: текстологии, палеографии, критике текста, — говорит специалист. — Например, в моей практике уже были дела, когда мне пригодилось умение читать скоропись XVIII века — это умеют далеко не все сотрудники генеалогических агентств, даже с историческим образованием.

Тут нужно сказать, что палеографические загадки возникают уже в действительно серьезных генеалогических делах, где поиски ведутся на дистанции в 200 и более лет. Но еще до этого возникает крупное препятствие для большинства ищущих: крепостное право. Дело в том, что метрические записи в их исходном виде первой половины XIX века, не говоря о более ранних, для крепостных крестьян центральных губерний вместо фамилий предусматривали отчество в простой форме, выглядящее на наш нынешний взгляд подобно фамилии. То есть «Иван Петров, крестьянин такой-то деревни» своим отцом точно имеет некоего Петра… но каково будет уже его отчество-фамилия? Решаемая, но все же задача.

Где искать и как добыть

Первичный поиск, рассказывает историк-архивист Ольга Микова, всегда начинается со сбора у клиента информации, которой он располагает сам. Совершенно так же, как это делают книжные детективы. Информация, полученная на этом этапе, делится специалистом по степени достоверности. Высшая степень — документы-подлинники, которые сохранились в семье, и фотографии. Далее — высокая, но не абсолютная достоверность: дневниковые и мемуарные записи, автобиографии, написанные самими интересующими лицами. Наконец — это уже категория «не столько доверяй, сколько проверяй»: устное предание семьи и письменные «своды», во многих семьях фиксирующие это предание.

— Следующий круг поисков и верификации в наше время, конечно, это Интернет, открытые и полуоткрытые источники, — добавляет собеседница «МК». — Сейчас существует достаточно много баз данных, работает поиск по некоторым архивным метрическим записям, по упоминаниям в прессе XIX–XX веков. Сразу скажу: эти источники распознаны при помощи искусственного интеллекта, поэтому в них, особенно если речь идет о рукописных метриках, множество опечаток. Рекомендую искать сразу в нескольких вариантах, но даже профессионал может ничего не найти по ключевым словам, настолько причудливыми бывают ошибки ИИ.

В выгодном положении здесь находятся потомки людей духовного звания: как ни странно, в большинстве губерний архивы духовных семинарий, консисторий и других церковных учреждений сохранились хорошо. Кроме того, всевозможные списки семинаристов, а затем дьяконов, священников, епископов постоянно публиковались в губернских епархиальных ведомостях, а значит, попали не только в архивы, но и в библиотеки. Так что найти в России XIX века священника так же просто, как в Англии времен «Собаки Баскервилей» — учителя.

С крестьянами и мещанами, остававшимися в имперские времена людьми непубличными, приходится опираться лишь на метрические книги (в случае крестьян — до 1861 года еще и на так называемые ревизские сказки: помните «Мертвые души» Гоголя?). С чиновниками проще — хотя и сложнее, чем со священниками: их списки так же часто публиковались в специальной периодике, а значит, эту информацию можно найти в библиотеках.

— Любопытно с советским периодом: всем кажется, что искать информацию в хорошо задокументированном ХХ веке легко и приятно, — говорит Ольга Микова. — Однако это совершенно не так: есть личные дела, учетные карточки отделов кадров и многие другие документы, но получить к ним доступ — особенно если не можешь документально доказать родство — непросто. Лично мне иногда удается действовать через корпоративные — бывшие заводские — музеи: там обычно работают отзывчивые люди, к тому же располагающие свободным временем. Если у них есть возможность обратиться к архивам организации, они помогут. Но иногда такой возможности нет — если речь идет о режимном предприятии. Увы, надежного способа извлечь информацию из личной карточки сотрудника силовых ведомств или военного завода не существует, приходится полагаться на удачу.

Именно поэтому, резюмирует собеседница «МК», чаще всего удается узнать лишь должность интересующего лица. Ни эпизодов трудового пути — чем человек, собственно, занимался в организации, — ни иных подробностей найти, скорее всего, не удастся. Если, конечно, это не осталось в личном архиве (что для сотрудников многих ведомств и организаций было опять же запрещено).

Для души или ради заработка

Из вышесказанного понятно, почему генеалогия развивается не только как хобби, но и как отрасль бизнеса. Есть достаточно людей, у которых нет времени, умения и желания вести переписку с архивами и музеями, ездить «на место» и искать документы. Зато имеются деньги, чтобы оплатить труд профессионалов. И слава богу — иначе у гуманитариев (которых, как известно, в стране полно, а заводы стоят) было бы меньше работы.

— Устроиться в генеалогическое агентство можно главным образом по знакомству, — говорит Павел, аспирант исторического института РАН. — До того как коллеги познакомили меня с первыми заказчиками, я несколько раз откликался на вакансии нескольких генеалогических агентств на кадровых порталах. Это кончилось ничем, причем в двух случаях из трех мне просто не ответили, а в третьем дали «тестовое задание» — резюмировать итоги поиска в текст для заказчика. Конечно же, по итогам работы что-то их не устроило, и денег мне не заплатили…

Если же попасть «в обойму», что Павлу в конце концов удалось, зарабатывать можно приблизительно до 100 тысяч рублей в месяц — больше, как правило, получают уже совладельцы агентств, представляющие их публично. Еще один способ преодолеть эту «психологически значимую планку» — стать профильным ученым с именем, специалистом с ученой степенью, автором профильных монографий. Это уже «личный бренд», который помогает либо стать экспертом экстра-класса, либо основать свое агентство.

— Работа в архивах для клиента тарифицируется обычно почасово, командировки обсчитываются отдельно, кроме того, в некоторых случаях есть бонусы за каждого обнаруженного предка и отдельно — за найденные в архивах ценные документы, — рассказывает собеседник «МК».

При этом основную прибыль архивистам по-прежнему, как и 20 лет назад, приносят VIP-клиенты — те, кто заинтересован найти свое происхождение на триста–четыреста (кто больше?) лет назад. А потом составить парадное генеалогическое древо, оформленное профессиональным геральдистом, и издать, хотя бы и малым тиражом, книгу своего рода. Такой продукт может стоить и больше миллиона рублей — учтем «наценку» за сложный поиск в скудных допетровских источниках и дизайн.

— А еще — за вредность самого заказчика, — добавляет Ольга Микова. — Именно среди крупных и денежных клиентов попадаются порой люди, с которыми работать непросто. Они привыкли командовать и распоряжаться. При этом исполнители — люди с образованием и ученой степенью, то есть тоже с собственной гордостью. Задача менеджера в данном случае — сглаживать противоречия и создавать атмосферу продуктивной работы.

В целом, по словам собеседницы «МК», генеалогическое агентство — бизнес не слишком прибыльный, зато позволяющий историкам, особенно архивистам, работать действительно по специальности и обеспечивать себя. «Кому-то больше нравится писать грантовые заявки и отчитываться по грантам, а другим скорее подходит генеалогия, — говорит Ольга. — Лично я чувствую в этой отрасли больше личной свободы для себя».

Добавим: в том, чтобы помогать людям искать потерянных предков, есть и своего рода миссия, сверхзадача, которую порой трудно найти в фундаментальных исследованиях. Что же касается самостоятельного, без помощи агентств, генеалогического поиска — здесь и миссию искать не нужно: исследователь сам себе является и заказчиком. О своих предках — а значит, в какой-то степени и о себе — здесь можно узнать много неожиданного. Такого, что может изменить не только самоощущение, но и планы на жизнь.

СПРАВКА "МК"

Несколько инструментов, незаменимых для самостоятельного генеалогического поиска:

— программа для ведения базы данных и составления древа;

— сайты государственных архивов регионов России (во многих случаях на них есть каталог с фондами и описями архивных дел);

— форумы генеалогических сообществ (обмен опытом между давно увлеченными поисками предков любителями и профессионалами);

— открытые архивы и базы данных по Великой Отечественной войне, метрическим записям в ряде уездов, прессе.

Заголовок в газете: С какого, парень, рода?

Комментарии