Во время блокады в Ленинграде остался лишь один Театр музыкальной комедии, который работал почти все 900 дней

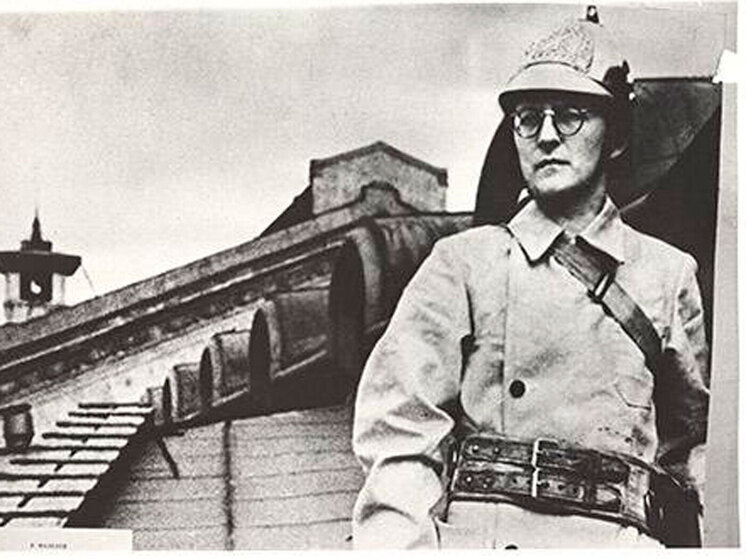

В Великую Отечественную войну музыканты делали всё согласно лозунгу: «Всё для фронта, всё для Победы!». Многие знают, что Дмитрий Шостакович, автор «Ленинградской симфонии», сбрасывал зажигательные бомбы с крыш. Были и другие подвиги музыкантов на фронте и в тылу. И речь далеко не только о написании музыки и о концертных бригадах. Как музыканты помогали приблизить Победу, изучил корреспондент «МК».

Верная Родине «Гаянэ» и «Танец курдов»

В Великую Отечественную многих композиторов довольно быстро отправили в эвакуацию — Свердловск, Молотов, Куйбышев, Тбилиси… Но люди искусства не стояли в стороне, когда Родине требовалась помощь. Дмитрий Шостакович говорил: «Моим оружием была музыка».

«Они понимали, что, несмотря на тяжелое положение, нужно создавать свои самые искренние и, пожалуй, самые значимые сочинения в жизни, эпохальные, — говорит Ольга Кузина, научный сотрудник Музея музыки, — композиторы писали «по горячим следам» событий, показывали самую суть происходящего и, конечно, пытались придать воинам сил в борьбе с врагом».

Классический, но далеко не единственный пример — «Ленинградская симфония» Дмитрия Шостаковича. Балет «Гаянэ» Арама Хачатуряна тоже относится к ряду произведений, сочиненных в разгар войны

Осенью 1941 года Арам Ильич по заказу Ленинградского театра оперы и балета имени С.М.Кирова решает вернуться к работе над балетом. Удивительное и странное сочетание: разгар войны и балет, да еще и преисполненный радостью и жизнелюбием. Причину возврата к партитуре сам композитор объяснял так:

«В моем замысле отобразить тему великого всенародного подъема, единения людей перед лицом грозного нашествия не было ничего странного. Балет был задуман как патриотический спектакль, утверждающий тему любви и верности Родине».

Уже после окончания партитуры, буквально за 12 часов до премьеры, Арам Ильич дописал «Танец курдов», который мы знаем как жизнеутверждающий «Танец с саблями»» — бессмертный хит этого балета. Любопытно, что в военной хронике сохранилась видеозапись, где армянские солдаты в День Победы у рейхстага триумфально танцуют народный мужской танец кочари — «мостик» от балета в реальную жизнь!

Отряд ополченцев вместо консерватории

В сквере у Музея музыки в Москве есть небольшой «Сад памяти» — с 2023 года там каждый год высаживают кусты сирени в память о музыкантах, которые героически сражались с врагом в годы войны. В прошлом году новые деревья появились в честь нескольких героических консерваторцев. Среди них — Абрам Борисович Дьяков, пианист, профессор Московской консерватории.

У Абрама Борисовича, как и у многих музыкантов, была бронь, и он должен был отправиться в эвакуацию и возглавить Свердловскую консерваторию. Но он принял совсем иное решение — 5 июля 1941 года он записался в ряды народного ополчения. Студенты поддержали любимого преподавателя в этом решении и отправились за ним. В итоге возглавить Абраму Борисовичу пришлось не учебное заведение, а отряд из 250 консерваторцев-ополченцев.

Октябрь 1941-го. 8-я Краснопресненская дивизия ожесточенно сражалась на Смоленщине и попала в окружение, в результате — плен (в числе пленников был и Абрам Дьяков), затем концлагерь в городе Кричев в Белоруссии и трагическая гибель. Сегодня как пианист Абрам Дьяков малоизвестен, хотя в свое время он играл в ансамбле с выдающимся скрипачом Давидом Ойстрахом и другими яркими музыкантами. В консерватории память о нем бережно хранят, а к 60-летию Победы, в 2005 году, выпустили компакт-диск с архивными записями Дьякова 1930-х годов.

Дорога жизни вела в Музкомедию

Во время блокады в Ленинграде остался лишь один театр, который работал почти все 900 страшных дней, — это Театр музыкальной комедии. «За что наказали труппу этого театра? Почему их не отправили в эвакуацию?» — этим вопросом задаются многие, узнав эту историю, но на самом деле для артистов и сотрудников цехов поддерживать дух ленинградцев не было наказанием. «Это была большая честь, которую надо было оправдать» — так говорил об этом директор театра Георгий Максимов.

Театр стал островом радости для горожан, и путь туда был подобен дороге жизни — в его стенах всегда был праздник, даже если была воздушная тревога, даже если в зрительном зале был мороз. И в самые тяжелые периоды в жизни города — в блокадные годы очереди за билетами выстраивались с пяти утра. В зале непременно был аншлаг, и ради заветного счастливого билета на спектакль люди отдавали самое ценное, что у них тогда было, — дневную порцию хлеба. Они находили в себе силы прийти в театр, чтобы хоть ненадолго отвлечься от горя.

Мужества хватало и артистам — выходить на сцену в декольтированном платье, обмахиваясь веером, когда в зале была минусовая температура (зрители не снимали тулупы), ледяными руками разогревать замерзший грим… На работу приходили все независимо от занятости в спектакле — работа всегда была не только на сцене, но и на крыше здания: оттуда нужно было сбрасывать фугасные бомбы, охранять зрителей и коллег. Да и дисциплина есть дисциплина: единственной уважительной причиной до войны, как шутили артисты, была смерть. Но в блокадные годы эта шутка стала страшной реальностью. Помощник режиссера вел дневник, в котором фиксировал время налетов и обстрелов. В нем есть и поражающие своим холодом записи об умерших: «После 1-го акта умер артист хора А.Абрамов» — его нашли у бака с горячей водой, со стаканом воды в руках. Многие артисты Ленинградской музкомедии погибли на фронте, но было много и тех, кто попросту не смог дойти до театра. «Не пришел на работу», — значилось в дневниковой записи в таком случае. Среди музыкантов больше всего потерь было среди оркестрантов: артисты на сцене двигались, что не давало им замерзнуть, а вот остальным было нелегко — губы трубачей буквально примерзали к инструменту…

Единственный некачественно сыгранный спектакль был 27 января 1944 года, в тот вечер давали «Продавца птиц» Целлера. В разгар представления на сцену вышел режиссер и объявил о разгроме немцев под Ленинградом — блокаду сняли! Доигрывать до конца спектакль было как всегда непросто, но совсем по другой причине…

Принципы в сторону, надо помочь!

О деятельности Сергея Рахманинова в Великую Отечественную войну ходило множество легенд. О том, как на самом деле помогал композитор Родине, оставила воспоминания Софья Сатина, родственница Сергея Васильевича.

«Он, как всегда, хорошо контролировал свои чувства, — пишет Сатина, — Но ясно было видно, какое тяжелое впечатление производила на него эта новая война. Ко всем переживаниям прибавилось еще страшное беспокойство за родину. Только усиленные занятия несколько отвлекали его от происходящей вдали кровавой трагедии».

Сам он думал, что не может ничем помочь родному краю — когда началась война, композитор жил в США и был уже немолод и нездоров. Но Сергей Васильевич продолжал концертировать и был любим публикой. И он принимает непростое для себя решение (по натуре своей он был человеком очень скромным): не просто выступить перед нью-йоркской публикой, а с призывом забыть обиды, объединиться и помочь России.

Для такого концерта композитор, не любивший рекламу, организовал широкую и громкую кампанию во всевозможных газетах. Весь сбор с концерта Сергей Васильевич намеревался отправить на медицинскую помощь Советской Армии. Но об этом в прессе ему написать не дали. Но все же Рахманинов был настойчив, и о своем намерении распорядиться денежными средствами с целью помощи Советской России он сообщил в программах концерта, а газеты все же написали об этом, но на следующий день после мероприятия.

Композитор оказался прав, предположив, что сможет воздействовать на публику: отклик был грандиозный. День спустя после концерта посыпались письма с благодарностями от людей из самых разных уголков США и Канады, с одной стороны, и с вопросами о том, как можно помочь, — с другой. Кто-то намеревался помочь, но опасался осуждения за сочувствие коммунистам, но были и те, для кого Рахманинов стал вдохновителем, — такие сами инициировали сбор денежных средств для Советской Армии.

Концерт в Нью-Йорке для Рахманинова стал одним из тех редких событий, когда он был удовлетворен своей игрой, — Сатина вспоминает, что его исполнение было «исключительным», «играл с редким вдохновением и произвел незабываемое впечатление на многих, много раз слышавших его прежде».

Американцы настаивали, что деньги, собранные на концерте, надо передать русским через американский Красный Крест, но композитор поступил по-своему и отдал средства генеральному консулу в Нью-Йорке Виктору Федюшину. Композитору тогда удалось собрать 3920 долларов.

Заголовок в газете: Концерт под обстрелом

Комментарии