Обнародована статистика пропавших без вести в России

Григорий Борисович Сергеев – основатель добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», который занимается розыском без вести пропавших. Название отряда произошло от имени Лизы Фомкиной – девочки, потерявшейся в лесу с бабушкой в октябре 2010 года. Обеих нашли погибшими. С тех пор Григорий Борисович решил, что дети и взрослые не должны теряться и погибать. В канун летнего сезона, когда число сгинувших без вести – в первую очередь в лесах – резко возрастает, «МК» пообщался с Сергеевым, чтобы выяснить, как не пропасть поодиночке.

– Здравствуйте, Григорий Борисович. Знаете, в 2021 году в Турции был такой случай. Мужчина вместе с поисково-спасательным отрядом часами прочесывал лес, пока не выяснилось, что поисковики ищут именно его

– Это нонсенс для нас. Нет, это не значит, что такое невозможно. Это значит, что я с нетерпением жду этого дня. Я бы пожал руку этому человеку, он стал бы знаменит. Не в том смысле, что мы бы его засмеяли, а в том плане, что у нас бы появилось прекрасное поле для работы.

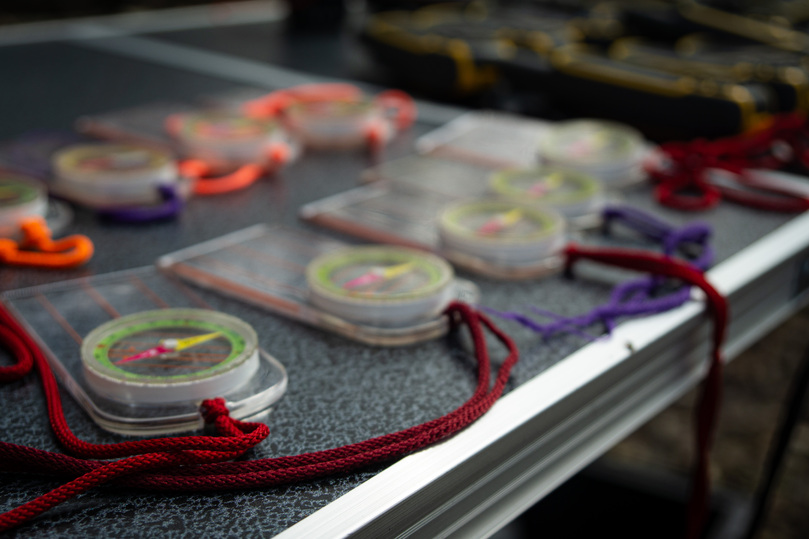

Ведь как вы думаете, для чего поисковики проходят обучение? Для того, чтобы таких случаев не было. У нас люди заходят в природу со знаниями, с владением приборами навигации и с хорошим умением ориентироваться по компасу. Волонтеры оснащены радиосвязью, изучают предварительную карту местности, знают, куда выходить в случае какой-то нештатной ситуации. Известен аварийный азимут, известны методы действий в случае чего. И если у нас вдруг возникает в каком-либо регионе нестандартный кейс, мы очень детально это разбираем.

– А встречается ли врожденное умение ориентироваться на местности?

– Любой человек, абсолютно любой легко затеряется в лесу, если у них не будет с собой компаса. Без средств навигации все эти дедушкины байки про внутренний компас мы относим к эзотерике и прочей чуши. Работает опыт, работает логика, но эти фантазии не работают.

– А вы лично продолжаете участвовать в поисках?

– Да, я стараюсь, но очень много административных задач, которые снижают количество поисков, на которых я могу быть задействован физически, и это для меня грустно.

– А вообще, друзья, семья, знакомые, как относятся к тому, что вы можете в любой момент сорваться посреди ночи на поиск? С пониманием? Или иногда всё-таки трудности возникают?

– Прекрасный вопрос для человека, который занимается этим первый год. Я занимаюсь этим 15 лет. Вокруг все прекрасно понимают, что я делаю, как я делаю, почему. Для человека, который входит в отряд, действительно необходимо найти этот самый баланс, устаканить семейную жизнь, работу и отрядную жизнь с тем, чтобы все вместе не конфликтовало.

Да, зачастую человек ныряет с головой в эту историю, забывая про все остальное. И это абсолютно неправильно. У нас главная рекомендация новичкам - тратить время на родных, близких и так далее. И ещё такая рекомендация руководителям всех направлений тоже внутри отряда, чтобы они не забывали своих. Потому что отряд съест столько времени, сколько будет на него отдаваться.

– А среди потеряшек вообще бывают люди, которые самостоятельно по своей воле теряются и сопротивляются как-то тому, чтобы их нашли?

– Есть такой термин, он неофициальный, но раньше его применяла полиция –называется «утрата родственных связей». Имеется в виду человек, который просто не хочет со своими родственниками взаимодействовать. А они не до конца это поняли и надеялись, что с ними будут общаться… Такие ситуации бывают.

– И как вы в таких ситуациях действуете?

– Если взрослый дееспособный человек не нуждается в помощи, мы насильно никому помощь не оказываем. Мы не «причиняем спасение». Мы занимаемся теми поисками, где можем действительно помочь – например, если человек борется за жизнь. Вот в этих случаях мы эффективны.

– А вы можете отказать в поисках?

– Да. Мы можем отказать в поисках, если родители делят ребенка, и оба в правах. Или должники какие-то – это не наша история. Наша история — это человек, терпящий бедствия, когда прямо сейчас происходит беда, и наши действия могут изменить ситуацию.

– Вы допускаете такую возможность, что прогресс настолько продвинется, что люди вообще не будут теряться? Камеры, нейросети, системы видеонаблюдения, искусственный интеллект, наконец…

– Смотрите: в России несколько миллионов дементных людей. Что с этой задачей должен сделать несчастный искусственный интеллект? Вселить в них когнитивные способности, придумать волшебное лекарство? Если он придумает ту таблетку, которая изменит их состояние, то я допущу возможность, что у нас будет меньше задач. Но это не значит, что они кончатся.

И каждая задача – это люди, которые не предохранились от того, что они потеряются. Если с ними будет чудесное устройство, которое будет говорить: «ты куда идёшь, дурак, а ну прекрати!», то, наверное, у нас будет меньше работы. Но большая часть этих людей ответит прекрасному искусственному интеллекту: «Я сам все знаю, со мной все будет в порядке».

– А бывали ли такие случаи, когда кажется, что надежда остается только на чудо?

– Да, регулярно случается, когда внутри тает надежда на то, что ищем живого. Нет, все надеются, но вера теряется с каждой минутой… Например, когда идет пятый день поисков ребенка, сложно поверить, что он живой. То же самое и со взрослыми. Но надо бороться, продолжать, несмотря на все обстоятельства.

– И чудеса случаются?

– Конечно. Вот, в прошлом году пропадает дедушка в Егорьевском городском округе. Там прошли какие-то сильные ветра, невозможно нигде пройти: бурелом, торфяные разработки, каналы, затрудняющие движение групп. А между каналами навалены бесконечные деревья. Ищем первый день, второй день, третий день… Деду так прилично за восемьдесят, мы не можем его отыскать, не можем поменять картину этого поиска. Люди бьются днем и ночью в круглосуточном режиме. В первую ночь плюс четыре, а у него ветровка и футболка, что-то такое…

Идет черт знает какой день поиска. Вдруг видим с беспилотника человека, идущего вдоль канала, и у него специфическое ведро – овальное, а не круглое. И поразительно, что этот человек до сих пор не лежит, а идет! Соответственно, дальше начинается «охота» за ним при помощи пеших групп, которые там еще два часа его ловили по лесу, ну и все – счастливое спасение.

– А бывает такое чувство, что охватывает отчаяние от невозможности помочь человеку? Есть ли какие-то, может быть, механизмы моральной поддержки?

– Каждый человек переживает тяжелую ситуацию, которая называется «не найден», когда мы потратили огромные усилия и не смогли обнаружить человека. Это самая большая проблема, которая у нас возникает. Вот этих «не найден» количество немалое. У нас в некоторых регионах такой диапазон колеблется в пределах от 4% до 13%.

Это самое тяжелое для нового поиска. Естественно, когда ты тратишь огромные усилия и не приходишь к результату, это такой демотиватор. С ним надо научиться бороться. Как? Есть простой ответ на этот вопрос. Больше 80% поисков завершаются результатом «Найден. Жив». В Московском регионе цифра 96% в природной среде за первые сутки.

– Есть ли период, который вы могли бы назвать «сезоном потеряшек»?

– Как правило, этот сезон связан с появлением даров леса. В лесах Сибири сейчас активно растет черемша, оттуда буквально не вылезают. Шишку собирают, круглогодично собирают чагу, гриб этот древесный.

Потом все побегут на сбор опят, те, кто не может бежать – поползут. Нет, там какой-то наркотик все-таки, или я ничего не понимаю [смеется]. Представьте, пенсионеры берут 250-литровый пакет – в такие в фильмах трупы заворачивают – и, поддерживая друг друга, ползут в лес.

У нас даже такое направление появилось – лесная связь. Когда человек заблудился в сезон опят, но находится на связи, ему поступает определенная рекомендация. Знаете, какая? Пытаться докричаться до товарищей по несчастью! Нас еще нет в этом лесу. А потеряшка сейчас на себя других заплутавших соберет, и мы их скопом найдем.

Я до сих пор помню 17 сентября 2017 года, этот день пока не перебили. 102 заявки в Московском регионе одновременно на лес. 102 человека одновременно не могут выйти! У нас в этот момент меняются методики поиска, мы очень упрощаемся, делаем градацию по возрастам. Предположим, кто может дождаться следующего дня, того завтра будем искать, а сегодня будем искать, кто не может дождаться. Но если это очень затрудненный поиск, если это сложный человек, то мы тоже на него потом поедем. Например, потерялись бабушка глухая и бабушка без проблем со слухом. Соответственно, бабушка без проблем со слухом первая. А бабушка глухая будет вторая, потому что там мы встрянем. Так вот, в тот день мы не спасли двоих.

– Из ста двух?

– Да. Кто-то вышел сам, но многих достали мы. Но за тех двоих мы очень долго бились. К сожалению, безрезультатно.

– А что самое воодушевляющее в работе? Что вас больше всего мотивирует?

– Мотивирует то, что мы каждый день возвращаем домой людей, которые без нас бы не вернулись.

– Какие самые большие трудности?

– Самая большая сложность – это, конечно, нехватка людей, потому что количество заявок в прошлом году у нас было больше 50 тысяч, а количество людей, которые в отряде, меньше 50 тысяч, и на каждого человека приходится больше одной заявки. А для того, чтобы отработать одну заявку, нам требуется больше 10 человек. Соответственно, у нас явный дефицит.

И вот в минувшую пятницу на поиске во Владимирской области был момент, когда мы вынуждены были закрыть штаб, потому что у нас кончились люди.

– Ничего себе…

– Да, представьте себе. С понедельника по четверг мы бились за потерявшегося дедушку. Всем на работу, все, кто могли, в пять утра уезжают, и с пяти утра до 16.00 у нас там работает только автономный болотоход и два человека на нем. Все остальные кончились. Когда вы не можете помочь из-за того, что у вас мало людей, это самое тяжелое. Ресурсы так распределены по стране, что далеко не во всех местах они есть. Мы не можем до них дойти. А каждый человек должен иметь равные возможности для спасения.

Например, в субботу ночью пропадает мужчина в Архангельской области, на границе с Коми. Из Архангельска ехать 6 часов с переправой, которая не действует, и надо как-то договариваться с властями, чтобы вообще переплыть реку. Связи нет, ничего нет во все направления до бесконечности… Это здесь мы будем показывать вертолеты, болотоходы и так далее, а там это будут обычные люди с большим желанием найти и спасти. У которых с собой только фонари, рации и навигаторы. Других технических средств мы там не можем обеспечить.

– Трудности с логистикой?

– Да нет, просто очень бедная сфера. Почему? Тоже важный вопрос. А потому, что люди не понимают глубину проблемы. Все готовы говорить, что с пожарами надо бороться, но мало кто разговаривает про то, сколько людей теряется. На пожарах в 2023 году 7200 погибших. В ДТП 14 500 трупов в тот же год. А людей, которые не вернулись, 28 000. То есть, если взять пожары и ДТП вместе, то погибших все равно будет меньше, чем людей, которых просто не успели спасти. И это не найденные погибшие – это те, которых вообще не нашли.

– Небольшой блиц-опрос. Какой самый важный предмет в вашем рюкзаке?

– В моём случае это багажник машины, потому что в рюкзаке не поместится всё, что нам надо. Базово для меня это заряженный мобильный телефон.

– Одно слово, которое характеризует наиболее ёмко вашу работу?

– Ой, наверное, нельзя все-таки вам такие слова говорить…[Улыбается]. Ну какое слово? Пусть будет «старание».

– Что страшнее: потерять или потеряться?

– Вероятнее всего, потеряться. Хотя и то, и другое — это обратимые процессы.

– Большое спасибо за беседу, Григорий Борисович. Можете что-то напоследок пожелать нашим читателям?

– Думать о своей безопасности, думать о безопасности близких, которые от вас зависят. Это старшее поколение, младшее поколение. И дружить со своими детьми, знать, где кто находится.

Комментарии