В РАН рассказали, как ученые кормили во время Великой Отечественной войны армию и тыл

Воевать за свою страну можно и не на поле боя, а на опытных делянках и в лабораториях. На сессии ВАСХНИЛ (Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени Ленина) 1942 года нарком земледелия СССР Иван Бенедиктов сказал: «Хлеб по своему значению приравнивается к боевому оружию». О том, как работали ученые в годы Великой Отечественной войны, какие несли потери, но все равно выигрывали сражение с голодом и смертью, рассказали их нынешние коллеги на конференции «Сельскохозяйственная наука в годы Великой Отечественной войны: вклад в Победу».

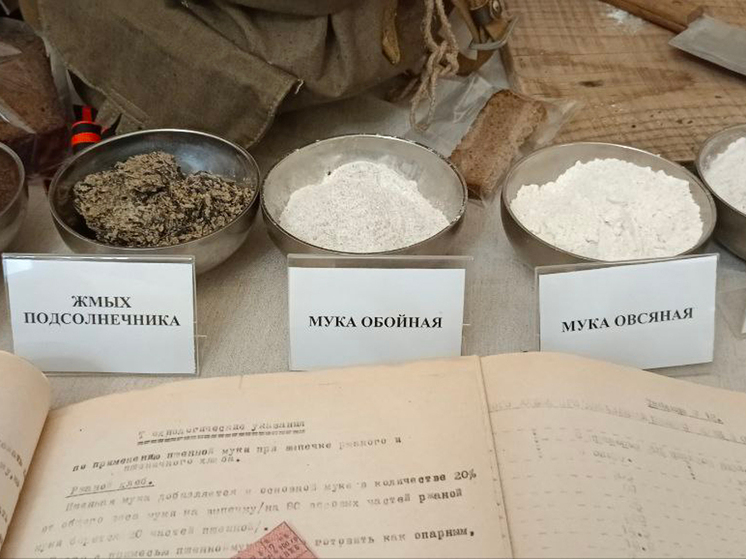

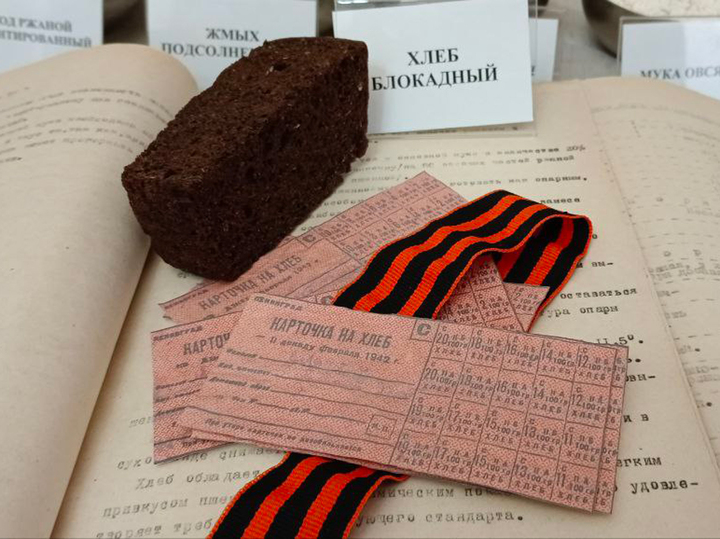

Чтобы участники мероприятия сразу окунулись в атмосферу военного времени, еще на входе их ждал стол с фронтовым и блокадным хлебом, испеченным по сохранившимся рецептам на закваске и заварке из овсяной и обойной ржаной муки с добавлением жмыха подсолнечника. Откусывая кусочки черного блокадного, с виду напоминающего наш, бородинский, многие отмечали, что он довольно вкусный и питательный. «Он был не хуже фронтового, который выпекали для бойцов, — поясняет сотрудница НИИ хлебопекарной промышленности, — правда, рецептура могла меняться, в зависимости от остававшегося сырья». Был период, когда для всех установили норму хлеба в 125 граммов. Его выкупали по карточкам, но не выше установленной нормы.

Конференция началась с доклада Александра Работкевича, директора Архива РАН, где хранятся подлинные документы военного времени. Оказывается, уже на следующий день после начала войны на расширенном заседании Президиума АН СССР были поставлены задачи по мобилизации и перестройке деятельности ученых (тех, кто не ушел добровольцем на фронт) на военный лад. ВАСХНИЛ было поручено прежде всего обеспечить Красную Армию и население пищевыми ресурсами. К укреплению обороноспособности были привлечены все: ветучреждения отвечали за сохранение фронтовых лошадей; почвенные институты занимались составлением карт с местами, подходящими для естественных аэродромов, и их укреплением; гидротехники искали варианты использования оросительных систем в целях обороны. Для медицины разрабатывались методы замещения плазмы и крови человека на основе переработки крови животных…

Работать приходилось в сильно усеченном составе. По данным, приведенным директором Всероссийского института аграрных проблем и информатики им. А.А.Никонова Александром Петриковым, в 1942 году в институтах ВАСХНИЛ вместо 51 осталось всего 25 академиков; из общего числа научных работников академии (956 человек) с начала войны выбыло 556 человек, то есть 55 процентов.

Меньше зерна — больше мяса

Наталия Зиновьева, директор Всероссийского института животноводства (ВИЖ), рассказала, что их институт еще с момента своего основания в 1929 году был нацелен на преобразование местного малопродуктивного скота в высокопродуктивный путем скрещивания представителей разных пород. К началу войны в результате селекции был выведен продуктивный уральский тип черно-пестрого скота, в Казахстане шла работа по выведению алатауской породы коров молочно-мясного направления, в Узбекистане — по выведению каракульской породы овец.

А чем кормить скот в военное время, когда каждый килограмм зерна был на счету? Академик Ефим Лискун, который был директором Всесоюзного НИИ животноводства во время войны, придумал способ рационального кормления скота и заготовки кормов с минимальной долей зерновых компонентов. А профессор Михаил Завадовский разработал, будучи в эвакуации в Алма-Ате, основу стимуляции многоплодия овец и получил за первые три года ее применения около полумиллиона ягнят.

Еще до революции тем же академиком Лискуном была собрана коллекция черепов крупного рогатого скота отечественной породы, которая служила источником генетического материала эталонных пород. Ученому удалось сохранить в годы войны эту бесценную коллекцию, насчитывавшую более 40 тысяч образцов.

Наука сильнее голода

Многие знают о подвиге ученых Всесоюзного института растениеводства им. Вавилова, которые, оставшись охранять коллекцию семян из 250 тысяч образцов в блокадном Ленинграде, умирали от голода, не взяв из хранилища ни зернышка. Елена Хлесткина, нынешний директор ВИРа (ныне Всероссийского института генетических ресурсов растений им. Н.И.Вавилова), дополнила картину подвига селекционеров новыми историческими фактами.

Изначально коллекцию зерна планировалось эвакуировать из Ленинграда 25 августа 1941 года, но сделать это не удалось, так как были обрезаны пути. С коллекцией, возвращенной в институт, остались, отказавшись от эвакуации, и несколько десятков сотрудников. По словам директора ВИРа, семена сохранялись ими в условиях экстремальных зимних морозов, при отсутствии в здании электричества, воды, отопления. В день на обогрев помещения выделялась одна вязанка дров, которая еле-еле поддерживала температуру, ненамного отличавшуюся от уличной. Очень боялись, как бы не перемерзли семена картофеля, привезенные из Центральной и Южной Америки и других уголков мира.

Представьте, что при таких условиях, в здании с заколоченными окнами, сотрудники института не прекращали и научную деятельность: разрабатывали рецептуру для заживления ран, витаминные сборы, а к весне готовились к обязательной для репродукции растений посевной. Сеяли и в пригороде, и возле Марсова поля, под обстрелами. А еще читали в Доме ученых лекции населению — к примеру, одна из тем была посвящена тому, какими дикоросами можно питаться по весне населению, чтобы не отравиться.

— Наверняка никто не спросил бы с них за семена, сохраняемые в таких условиях, но они их сохраняли! — говорит Елена Хлесткина.

Так, уже 27 ноября 1941 года скончался от дистрофии в своем рабочем кабинете, заставленном образцами орехов, ответственный хранитель отдела технических культур Александр Гаврилович Щукин. Последней его работой стала подготовка образцов арахиса для отправки в тыл. Он умер, сжимая в руках пакет арахиса редкого сорта.

Подобной же смертью от голода умер и старший научный сотрудник отдела плодовых культур Григорий Рубцов, добившийся в свое время выращивания груш в условиях сурового климата. Весной 1942 года он скончался от дистрофии по дороге из блокадного Ленинграда через Ладогу. На его груди нашли сохраненный мешочек с семенами…

Советская селекция была в поле зрения Германии. По словам Александра Петрикова, Гитлер даже создал специальную команду СС для захвата вавиловской коллекции семян. Очень много региональных станций — в Харькове, Одессе, Орловской области — подверглось разграблению или полному уничтожению. После войны немцы возвращали похищенные объекты культуры, но селекционные коллекции так никто и не вернул, и этот вопрос до сих пор открыт.

Хлеба и взрывчатки

При входе в здание Президиума РАН на Ленинском, 14, где проходила конференция, Центр пищевых систем им. В.М.Горбатова представлял свои изделия военных лет: продукты для выхаживания раненых, потерявших много крови (котлеты и коржики с гематогеном), мази против обморожения…

Меня поразила одна разработка под названием «кровяной активированный уголь». Как объяснила мне заместитель директора центра Анастасия Семенова, такой «уголь», а по сути высушенная специальным образом кровь животных, служил в качестве сорбента в угольных противогазах, эффективней впитывая отравляющие вещества, чем традиционный компонент.

По словам Оксаны Кузнецовой, директора Центра им. Горбатова, куда входят институты зерна, маслоделия и сыроделия, кондитерской промышленности, во время войны все они разрабатывали многое для обороны и медицины. Такой изобретенный тогда продукт, как витаминная мука из зародышей пшеницы, до сих пор используется людьми, ведущими здоровый образ жизни. Ацидофильная сыворотка для лечения гнойных ран, созданная сыроделами, излечивала больных за 2–3 месяца вместо прежних 12–13.

Специалисты по зерну разработали технологию получения декстрина (порошка, который образуется в результате разложения крахмала) для нужд обороны. Они же усовершенствовали коктейль Молотова: если раньше его надо было поджигать перед броском, то разработка позволила получать мощный взрыв и пламя сразу после броска, без предварительного поджига.

А в Институте мясной промышленности во время войны изготовили защитный материал животного происхождения, как бы сейчас сказали, методом обратного инжиниринга. Наши солдаты посадили как-то трофейный самолет. В нем среди прочего оборонщиков заинтересовал материал, которым были защищены приборы. Исследовав очень маленький его фрагмент под микроскопом, ученым стало понятно, что ткань сделана из компонентов животного происхождения. После они создали полный аналог такого покрытия из кишечной оболочки животных.

Но, конечно, главным делом пищевиков было создание технологий расширения сырьевой базы для того, чтобы качественно кормить армию и тыл в условиях жуткой нехватки традиционных компонентов. К примеру, какао-бобы и какао-масло заменяли специально обработанными семенами, изобрели знаменитые соевые батончики…

Выгадывать приходилось на всем. По словам замдиректора НИИ хлебной промышленности Владимира Мартиросяна, для смазывания форм для теста ученым пришлось разработать особую эмульсию — таким образом удалось экономить до 100 тонн растительного масла в месяц. Микробиолог Зинаида Шмидт в блокаду вывела уникальный штамм дрожжей, позволявший снизить расход муки для выпечки хлеба. Это позволило увеличить выход продукции на 1%. Эта малая цифра означает, однако, 1000 спасенных от голода жизней. Ольга Афанасьева, дочь Зинаиды Шмидт, рассказывала, как та каждый день приходила с работы с пробирками, в которых находились чистые культуры микроорганизмов, на тот случай, если институт разбомбят. Ей было важно сохранить второй комплект, чтобы не оставить город без хлеба.

В условиях военного времени ученым удавалось повышать урожайность сортов и расширять посевные площади, разрабатывать новые продукты питания из скудного сырья, почти не отличающиеся по питательности от традиционных. В результате они победили, словно шли в одном строю с солдатами. Только в руках у них вместо автоматов были пробирки и микроскопы.

Заголовок в газете: Зерна будущей победы

Комментарии