Война в объективе «лейки» — среди лучших фронтовых фотокоров оказались бывшие сотрудники столичной молодежной газеты

Так уж получилось, что почти весь период Великой Отечественной оказался вычеркнут из биографии «Московского комсомольца». Решением сверху выпуск газеты прекратили в августе 1941-го. Однако журналисты-«эмковцы» все-таки внесли свой вклад в создание хроники того трудного, героического времени — работали в центральных изданиях, во фронтовых многотиражках... Сегодня мы расскажем об экс-сотрудниках «МК», благодаря которым значительно пополнилась фотолетопись военной страды.

Как пелось в знаменитой когда-то «Песенке военных корреспондентов», «...С «лейкой» и с блокнотом,/А то и с пулеметом...». Трое газетчиков «родом из «МК», о которых здесь пойдет речь, имели в качестве главного своего оружия на войне как раз «лейку» — фотоаппарат.

Легковушка от полководца

Согласно тем документам, которые смог отыскать в архивах автор этих строк, Георгий Хомзор-Хомутов с зимы 1940-го работал заведующим иллюстрационным отделом в редакции «Московского комсомольца». Точной даты его расставания со столичной «молодежкой» выяснить не удалось, однако, судя по всему, он ушел в армию из «МК» буквально через несколько недель после нападения гитлеровцев на СССР. По крайней мере, в наградном листе с представлением к ордену значится, что «эмковский» фотокор призван «по мобилизации ЦК ВЛКСМ», и указано: «в Отечественной войне с 23 июля 1941 г.».

Г.Хомзор-Хомутова почти сразу же направили в военно-политическое училище. Окончив его и получив офицерское звание, Георгий Маркович был в 1942 году зачислен фронтовым фотокорреспондентом газеты «Красная звезда».

Сначала новичка командировали на Калининский фронт. Там ему как-то довелось пообщаться со знаменитым полководцем Великой Отечественной И.С.Коневым. Пути «человека с «лейкой» и будущего маршала, а в ту пору — генерал-полковника, пересеклись в одной из боевых частей. Иван Степанович, приехав туда, захотел лично вручить награды некоторым из отличившихся солдат и командиров. Конечно, Хомзор-Хомутов не мог упустить такой момент и не сделать несколько снимков. Правда, старался щелкать украдкой: ведь кто-то из штабных предупредил, что Конев якобы не любит, когда его фотографируют (как выяснилось потом, это была шутка).

Генерал, конечно, все равно присутствие фотокорреспондента заметил, но ничего ему не сказал. А через день Георгия Марковича вызвали в штаб фронта. Его провели к командующему. Конев спросил: как зовут, давно ли находится на фронте? Затем поинтересовался, фотографировал ли корреспондент вчера в дивизии награждение и может ли показать какие-то снимки?

После такого разговора Хомзор-Хомутов поспешил в Москву. Там всю ночь провел в лаборатории, напечатав несколько десятков кадров с Коневым, с эпизодами, отснятыми ранее в его войсках. Завершив работу, вернулся в штаб фронта и продемонстрировал всю эту коллекцию командующему. Генералу понравилось, кое-какие снимки он даже оставил себе на память. А для фотокора эта «коневская» история обернулась неожиданным бонусом: военачальник приказал выделить в его распоряжение для поездок по соединениям фронта резервную легковушку из автобатальона.

В последующем Г.М.Хомзор-Хомутов долгое время был прикреплен к 1-му Украинскому фронту. Вместе с его войсками участвовал в форсировании Днепра, взятии Киева, дошел до Берлина и, наконец, оказался среди тех армейских подразделений, которые освобождали Прагу.

Первым знаком отличия, полученным Георгием Хомзор-Хомутовым на войне, стал орден Красной Звезды, который вручили весной 1944-го. В наградном листе указано:

«Тов. Хомзор повседневно находится в действующих частях... Проявил себя самоотверженным, храбрым офицером. Большую работу провел по освещению в печати боевых действий войск при форсировании реки Днепр, взятии г. Киева и последующих операций по освобождению Правобережной Украины.

Тов. Хомзор-Хомутов особенно отличился в период боевых операций в районе Проскуров, Черновцы и Винница. Фотоснимки доставлялись в редакцию на второй день после взятия этих городов и получили очень высокую оценку. Съемки производились в исключительно трудных условиях, при непосредственной опасности. Так, в самолете, на котором тов. Хомзор летал в Винницу, было обнаружено пятнадцать пулевых пробоин. Ст. лейтенант тов. Хомзор-Хомутов достоин правительственной награды орденом Красная Звезда. Начальник Политического управления 1-го Украинского фронта генерал-майор С.Шатилов».

Позднее, вскоре после Победы, Георгий Маркович — один из немногих фронтовых фотокорреспондентов — получил еще орден Красного Знамени. И здесь поспособствовала та давняя встреча с И.С.Коневым.

Оказывается, маршал не забыл фотокора, не раз отмечал его снимки, публикуемые в газете. На наградном листе, согласно которому по представлению Политуправления фронта майор Хомзор-Хомутов должен был получить орден Отечественной войны II степени, легендарный полководец сделал исправление, вписав другую, более высокую награду — орден Красного Знамени.

«Детский хоровод»

Еще на исходе первого месяца войны ответственный редактор «Московского комсомольца» З.Юров отправил на имя секретаря «МК» и МГК ВЛКСМ А.Пегова служебную записку с просьбой посодействовать в «получении разрешения на право съемки в гор. Москве и Московской области с 1 августа 1941 г.» четырем фотокорреспондентам, числящимся в штате газеты. Среди них был и фотокор Эммануил Евзерихин.

Однако добытым в итоге мандатом пользоваться ему довелось недолго. С 21 августа выпуск «Московского комсомольца» приостановили, а многих сотрудников направили в редакции других изданий.

Э.Н.Евзерихину довелось теперь работать в «Фотохронике ТАСС» военным корреспондентом.

Он побывал в командировках на многих фронтах, в том числе на 4-м Украинском, 2-м Белорусском, 3-м Белорусском... Однако самой главной, наверное, и самой непростой его фоторепортерской эпопеей оказалось участие в военных действиях, развернувшихся на берегах Волги.

Неразлучный со своей «лейкой» инженер-капитан Евзерихин стал одним из долгожителей Сталинградской битвы. Эммануил Ноевич пробыл там чаще всего рядом с солдатами «на передке», от начала боев за этот город и вплоть до капитуляции армии Паулюса, оказавшейся в «котле». Пленки со сделанными — порой прямо в гуще боя — снимками следовало без задержки отправлять ближайшим же самолетом (с берегов Волги в Москву), чтобы уже через день эти фото были напечатаны в центральных газетах вместе с последними сводками Совинформбюро.

Именно в Сталинграде Эммануил Евзерихин сделал один из самых знаменитых своих кадров военного времени: полуразрушенный после очередного немецкого авианалета фонтан «Детский хоровод» на привокзальной площади. Эта фотография стала хрестоматийной, она напечатана в альбомах, книгах, учебниках истории...

После Сталинграда Евзерихин побывал еще во многих «горячих» местах на фронтах Великой Отечественной. Снимал боевые эпизоды освобождения Донбасса, Минска, Кенигсберга, с передовыми частями Красной Армии входил в Варшаву... А первый мирный день 9 мая 1945-го застал фотокора в только что освобожденной Праге.

Фронтовые заслуги Э.Н.Евзерихина не остались незамеченными: он был награжден тремя орденами и несколькими медалями СССР.

«Никого больше в живых не осталось»

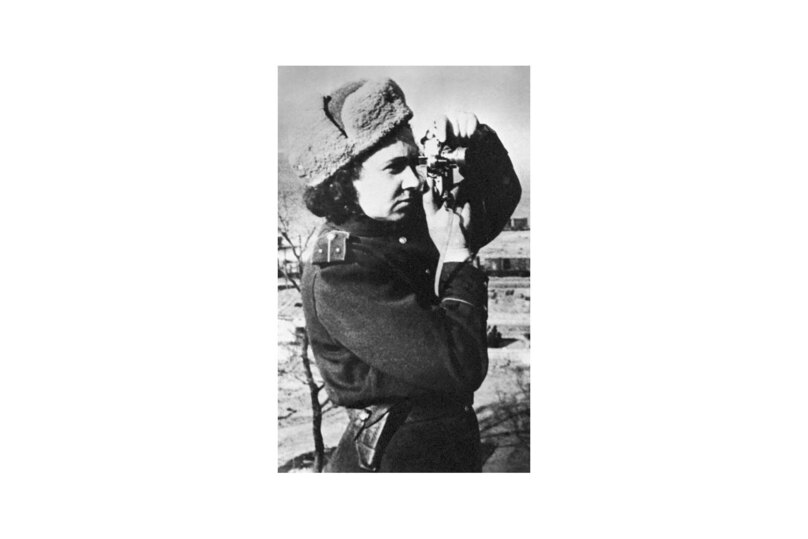

Женщина-фотокорреспондент на полях сражений — большая редкость. Ольга Александровна Ландер — чуть ли не единственная представительница прекрасного пола, которая в годы Великой Отечественной работала фотокором фронтовой газеты и потому постоянно находилась в войсках.

Стать «человеком с фотоаппаратом» ей было предопределено с рождения. Девочка появилась на свет в 1909 году в Самаре в семье фотографа. А обучалась премудростям этой профессии Ольга не только у своего отца, но и у его хорошего знакомого — знаменитого российского мастера съемки Моисея Наппельбаума.

Позднее она окончила московские курсы прикладного искусства и пошла работать помощником фотографа в одну из портретных студий.

В 1930-е гг. Ольга оказалась в редакции «Комсомольской правды», сперва трудилась там лаборанткой в отделе иллюстраций, спустя некоторое время стала фотокором. Затем по каким-то причинам перешла в штат «Московского комсомольца». После закрытия «молодежки» она в конце лета 1941 года вернулась в «Комсомольскую правду». А уже оттуда зимой 1943-го была направлена в части Красной Армии, сражающиеся с фашистами, — фотокорреспондентом газеты «Советский воин» 3-го Украинского фронта.

Позднее, в интервью для журнала «Советское фото», Ольга Александровна вспоминала о своих военных фотокоровских буднях:

«Газета дислоцировалась обычно в 15–20 километрах от линии фронта, и все мы, корреспонденты, считали, что находимся в тылу. Когда отправлялись на передовую, получали командировочные предписания… Редакция наша выглядела своеобразно: 10 грузовых машин — машина–типография, машина — наборный цех, машина–цинкография, машина–движок... А фотолаборатории не было. Ее мне всякий раз приходилось «строить» самой. В деревнях использовала чуланы, которые завешивала плащ-палатками, в городах — искала темные подвальные углы...»

По словам О.А.Ландер, во время работы возникали порой и по-настоящему опасные ситуации.

«...Случай произошел на Украине. Где-то у самой передовой я, пристроившись за каким-то блиндажом, снимала солдат, отличившихся во вчерашнем бою, — такие портреты мы давали в нашей газете… практически в каждом номере. Вдруг налетели фашистские самолеты, чего я, занятая своей работой, даже и не заметила, но команду «Всем в укрытие!», к счастью, услыхала. Пулей влетела в блиндаж, это было так стремительно, что даже не почувствовала, что с меня слетела пилотка. Плюхнулась в угол, только успев заметить, что в противоположном углу сидит за телефоном связист и еще какие-то солдаты, и тут раздался страшный грохот — прямо в блиндаж угодила бомба. В себя пришла, лишь почувствовав, что меня откапывают. Когда меня вытащили, то я узнала, что никого больше в живых из этого блиндажа не осталось... Немного отдышавшись, стала искать свою пилотку и, как это ни удивительно, нашла, правда, она оказалась разорванной осколком бомбы. Чинить ее я не стала, сохранила на память о том дне...»

А вот еще примечательная фраза из воспоминаний Ольги Александровны: «На войне я под мужика не рядилась. И женского облика не теряла». Действительно, на фотографии во фронтовой обстановке лейтенант административной службы Ольга Ландер запечатлена в ладно подогнанной по фигуре шинели, с кокетливо надетой чуть набекрень пилоткой. Впрочем, всей этой красотой приходилось время от времени жертвовать ради выполнения заданий.

Например, как-то раз фотокорреспондентке пришлось ползти несколько сотен метров прямо по грязи, чтобы добраться через простреливаемый немцами участок до НП командира 236-й дивизии генерала Фесина. В редакции узнали, что ему только что присвоено звание Героя Советского

Союза, и поручили Ольге Ландер сделать фото комдива-«именинника» для очередного номера газеты.

В другом случае молодой женщине дали задание и вовсе из разряда тех самых — «пойди туда, не знаю куда...». Дело было в 1944-м под Кривым Рогом, в сезон абсолютной распутицы. Ольге приказали отыскать конно-механизированный корпус прославленного генерала Плиева, выходивший из своего очередного рейда как раз через расположение частей фронта. Получив письменное предписание редактора и убедившись, что на машине по такой грязище никуда не доедешь, Ландер отправилась выполнять задание пешком. Ее «экспедиция» продлилась 7 суток! Но до плиевских казаков-удальцов Ольга все-таки добралась и заказанные газетой фотографии сделала.

Пехотинцы на войне ведут подсчет убитых врагов, танкисты — уничтоженных неприятельских машин, орудий, танков, летчики-истребители — сбитых самолетов противника. У фронтового фотокорреспондента иной боевой счет — количество фотографий, которые были напечатаны на страницах газеты. И здесь заслуги лейтенанта О.Ландер оказались весьма впечатляющими: например, только за один весенний месяц 1943 года в «Советском воине» был опубликован 21 ее снимок!

Успешная работа Ольги Александровны в самой непростой боевой обстановке была отмечена двумя орденами и несколькими медалями.

Из наградного листа:

«Лейтенант административной службы т. Ландер неоднократно отличалась смелым выполнением заданий редакции в условиях боевых действий частей и готовностью всегда выполнить любое поручение Командования, несмотря ни на слабость своего здоровья, ни на трудности.

Фотоснимки т. Ландер стоят выше работ всех других фотокорреспондентов фронта по оригинальности и качеству.

Помимо снабжения фотоснимками своей газеты т. Ландер часто печатает их в «Красной Звезде», а также выполняет другие задания, не связанные прямо с газетой, но, тем не менее, важные и необходимые.

Тов. Ландер вполне заслуживает награждения ее орденом Красной Звезды.

Ответственный редактор газеты «Советский воин» — гвардии подполковник Н.Филиппов. 12 апреля 1945 г.»

Вместе с войсками фронта Ольга Ландер участвовала в операциях по освобождению столиц нескольких европейских государств — Будапешта, Белграда... Великий день Победы встретила в Вене.

После окончания войны Ольга Александровна не сразу вернулась домой. Вплоть до 1948 года она продолжала работать в редакции «Советского воина», который теперь превратился в газету Южной группы советских войск, дислоцирующейся на территории Румынии.

Заголовок в газете: Три «эмковца» на той войне

Комментарии