Историк Гололобов объяснил, зачем в СССР засекречивали карты

Доктор исторических наук Евгений Гололобов из Сургутского государственного педагогического университета пролил свет на роль секретности и специфику производства и циркуляции научного знания об окружающей среде в СССР на примере Севера Сибири.

В своей статье, опубликованной в журнале «Уральский исторический вестник», исследователь подчеркнул, что эти процессы находились под строгим контролем партийно-государственной машины.

Установленные ограничения секретности препятствовали вовлечению широкой общественности в обсуждение экологических проблем северных регионов Сибири в эпоху Союза Советских Социалистических Республик, отмечает ученый. Поворотным моментом стали лишь события второй половины 1980-х годов, когда благодаря демократическим преобразованиям в стране экологическая проблематика обрела общественное признание.

«В России и СССР в освоении пространства центральную роль всегда играло государство, – считает исследователь. – Масштабы освоения северных территорий во второй половине XX века еще более усиливали этот моноцентризм в области государственного строительства и политики освоения природных ресурсов».

По мнению Гололобова, одной из ярчайших особенностей документооборота в партийных структурах являлась беспрецедентная завеса секретности. В подтверждение своей точки зрения он приводит тот факт, что все обнародованные постановления районных и городских партийных конференций Сургута, затрагивающие деятельность районного и городского комитетов КПСС, в обязательном порядке несли на себе гриф «Секретно».

Протоколы заседаний бюро комитетов КПСС бережно хранились в специализированных огнеупорных хранилищах, а их вынос за пределы зданий организаций или учреждений был категорически исключен. Упоминание о протоколах заседаний бюро обкома КПСС в советской документации любого рода – будь то выписки, устные или письменные ссылки – являлось абсолютно недопустимым.

Однако, несмотря на столь жесткие предохранительные меры, определенный объем конфиденциальных сведений все же находил лазейки и просачивался в средства массовой информации. Подобные казусы становились поводом для тщательного расследования. Так, в 1970 году на заседании бюро Тюменского обкома КПСС был поднят вопрос «О фактах разглашения секретной информации районными газетами, Тюменской и Ханты-Мансийской студиями телевидения».

Эти прецеденты повлекли за собой усиление цензурных тисков в 1974 году

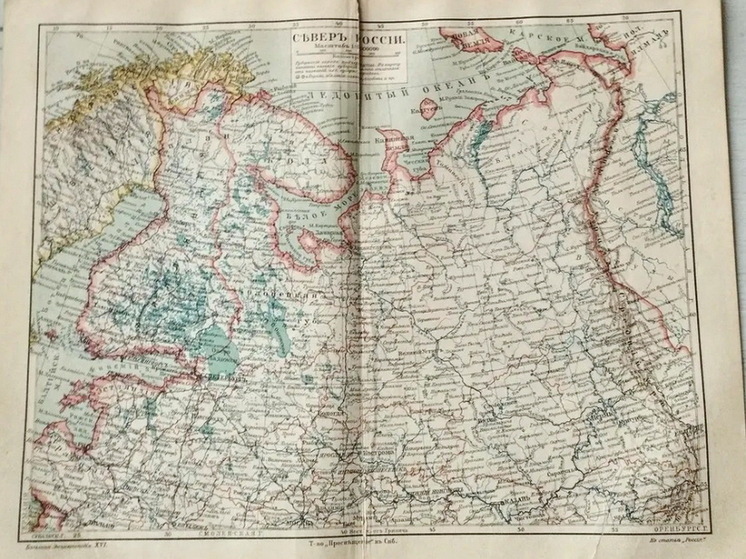

Гололобов, ссылаясь на авторитетное мнение российского географа Б. Б. Родомана, указывает на то, что советская география в 1930-е годы пережила глубокий кризис: крупномасштабные, а впоследствии и среднемасштабные топографические и географические карты были преданы забвению под грифом секретности, равно как и все тематические карты тех же масштабов, о чем сообщает журнал .

Аэрофотоснимки, а позднее и космические снимки также попали под завесу секретности. Аналогичные материалы, поступающие из-за рубежа, подвергались аналогичной обработке.

В 1960-х годах был введен единый стандарт секретности – искаженная карта Союза Советских Социалистических Республик, отклонения от которой допускались исключительно в сторону ухудшения. Подлинные географические карты исчезли из поля зрения обычных советских граждан, констатирует исследователь.

Документы государственных организаций и учреждений, научные труды, в той или иной мере затрагивающие природные ресурсы, имели определенную степень секретности, как минимум, гриф «Для служебного пользования».

Научные концепции и методики подготовки предплановых и плановых материалов для долгосрочных программ хозяйственно-экономического и научно-технического развития публиковались в крайне ограниченном тираже и были доступны лишь узкому кругу избранных.

Как следствие, ежегодные убытки, обусловленные исключительно неприспособленностью техники к работе в северных широтах, превышали внушительную цифру в 1 миллиард рублей. Ученый подчеркивает, что и по прошествии многих лет упомянутые материалы остаются доступными лишь в специализированных отделах крупнейших российских библиотек или в ведомственных архивах, затерянные среди пыльных полок истории.

Ранее

Комментарии