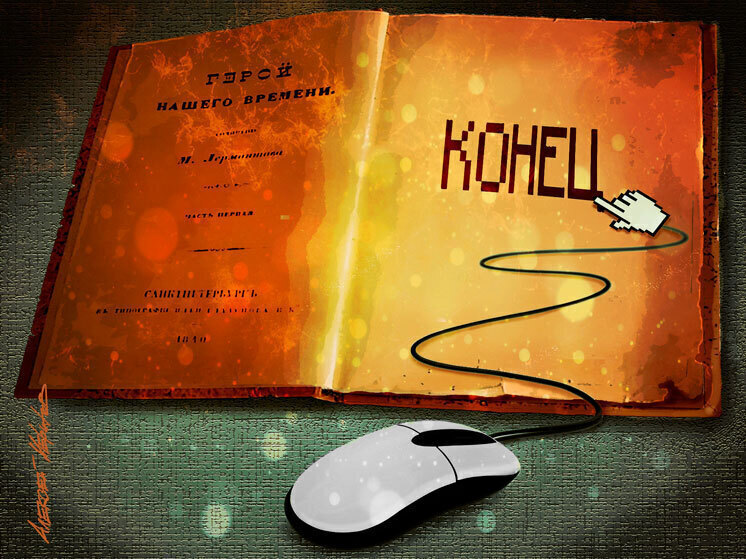

Почему мы перестали быть самой читающей страной: названы три причины

Много лет назад моя знакомая — прекрасный преподаватель литературы — говорила: «Знаете, как увидеть ожившую скульптуру роденовского «Мыслителя»? Просто задайте студенту вопрос: «Что вы сейчас читаете?» А было это примерно 40 лет назад. Тогда глубоко и мучительно задумавшийся студент рано или поздно все-таки выходил из ступора и отвечал на вопрос. Не то сегодня. Никакого роденовского «Мыслителя». Быстрое уточнение: «Читаю? В смысле из литературы?» — и честная, без малейшего смущения реакция: «Да вроде бы ничего…»

На днях я поинтересовалась у второкурсников, что они читали из современной русской литературы. Большинство промолчало. Одна девушка назвала роман Замятина «Мы»

Этот короткий разговор заставил меня задуматься о старом понятии «круг чтения». Так, кстати, назывался сборник афоризмов великих людей, составленный в начале ХХ столетия Л.Н.Толстым. Перелистывая страницы, мы узнаем, что в круг чтения писателя входили Конфуций, Марк Аврелий, Сенека, Кант, Шопенгауэр, Шиллер, Руссо, Лессинг, Ларошфуко и многие-многие другие, нами сегодня, увы, почти или совсем не читанные.

А в конце 1980-х я работала в редакции календарей «Издательства политической литературы», и мы готовили среди прочих, отрывных и перекидных, настольный календарь-альманах «Круг чтения», в котором отмечали короткими биографическими статьями и публикациями фрагментов из художественных текстов дни рождения Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Салтыкова-Щедрина, Ахматовой, Пастернака, Шекспира, Пруста, Азимова. Составляя перечень юбиляров, мы исходили из того, что их книги и есть круг чтения нашей аудитории. Да так оно, собственно, и было.

Сколько бы ни смеялись остряки над казенным лозунгом «СССР — самая читающая страна в мире!», сколько бы ни переиначивали его, превращая в саркастическое «СССР — самая читающая между строк страна в мире», — культ чтения у нас, несомненно, присутствовал. По крайней мере у интеллигенции, причем вне прямой связи с формальным уровнем образования. Моя бабушка, чья молодость пришлась на 1920–1930-е годы, была за свое дворянское происхождение поражена в правах и не имела права учиться в университете или институте. У нее был лишь один диплом — сельскохозяйственного техникума. При этом она всю жизнь много читала, великолепно знала русскую и европейскую классику, следила за книжными новинками. И за семейным столом, и когда приходили гости, порой весьма многочисленные, обязательно возникал разговор о литературе.

Среди моих ранних детских воспоминаний — пылкое обсуждение взрослыми только что просмотренной очередной серии британской экранизации «Саги о Форсайтах» (сейчас бы его назвали сериалом). Один из важнейших вопросов, которым задавались пораженные новым телевизионным форматом советские зрители: точно ли отражено в фильме содержание романа? Голсуорси, разумеется, все читали.

А через несколько лет, когда я была уже подростком, все старшие члены моей семьи, и их друзья, и, кажется, вообще все знакомые только и говорили, что о книге Валентина Катаева «Алмазный мой венец», где знаменитые люди Серебряного века были выведены под псевдонимами, и приходилось угадывать, кто есть кто. Об этом спорили часами, записывая на бумаге свои догадки, что-то постоянно зачеркивая и дополняя. И я, 13-летняя, конечно, читала затертый чуть ли не до дыр номер «Нового мира», в котором были опубликованы эти необычные воспоминания, мало что понимала, но наслаждалась тем, что смогла приобщиться к взрослому кругу чтения.

Наряду с неофициальным перечнем книг, которые «нельзя не читать», позднесоветская интеллигенция вела и список того, что «мы не читаем», напоминая героя популярного анекдота — англичанина, построившего на необитаемом острове два шалаша: «клуб, куда я хожу» и «клуб, куда я не хожу». В мысленном стоп-листе нашей семьи был, например, исторический романист Валентин Пикуль. Моя мама-историк недолюбливала его за излишне вольное обращение с фактами, а бабушку, с ее неискоренимым дворянским воспитанием, отвращала пошлость (уровень которой был несколько преувеличен, если отсчитывать не от целомудренной советской, а от разнузданной сегодняшней прозы).

А еще был мир узнаваемых цитат. Массово цитировали, конечно, не столько литературу, сколько кино. Тогда смотрели (и за неимением богатого выбора многократно пересматривали) одни и те же фильмы. Вот и перебрасывались буквально все — от школьников до пенсионеров — фразами из «Белого солнца пустыни», «Кавказской пленницы» и «Иронии судьбы». А «своих» опознавали по цитатам литературным — из «Двенадцати стульев», из «Мастера и Маргариты», из повестей братьев Стругацких, из поэзии Бродского…

Сейчас, безусловно, тоже существуют широко известные и модные цитаты. Те, кто постарше, радостно повторяют забавные высказывания из рекламных роликов, молодежь перебрасывается словечками из интернет-мемов. Но я не могу удержаться от стариковского: «Все это не то!» Впечатление, будто ценная золотая монета сменилась разменной медной. Вряд ли душа моя распахнется навстречу человеку только потому, что он, как и миллионы других, запомнил бесконечно повторявшееся в эфире «Не тормози — сникерсни» или «Чего стоим? Кого ждем?». А вот произнесенное к месту «Почем опиум для народа», или «Свежесть бывает только одна — первая, она же и последняя», или «Народ сер, но мудр», или «Ворюга мне милей, чем кровопийца» дает надежду на понимание и порождает симпатию.

Почему же у моих учеников — гуманитариев, будущих журналистов — так сжался круг чтения? Я говорю о чтении художественной литературы. С «чтением вообще» у них все в полном порядке, даже лучше: стоит мне на миг отвлечься во время занятия — и все уже уперлись глазами в экраны телефонов (честно говоря, ума не приложу, что они там все время читают!). Итак, почему отступила на второй… нет, десятый план испокон веков любимая россиянами изящная словесность?

Причин много. Назову лишь три из них. Первая парадоксальна. Книг слишком много. Когда их не хватало, надо было «доставать», считалось хорошим тоном подарить, когда давали почитать «на одну ночь» — все это поддерживало интерес к литературе и ее престиж. В компании стыдно было не поддержать разговор о последнем романе Айтматова или Распутина. Высоко ценилось и знание совсем уж недоступного сам- и тамиздата. Теперь книжные магазины огромны, как стадионы. Трудно сориентироваться в тысячах расположенных на их полках томов. И когда понимаешь, что и десятой доли из всего этого не успеешь не то что прочесть — в руках подержать, накатывает отчаяние.

На второе место я бы поставила изменение темпа жизни. Быстрое перемещение в пространстве. Быстрая коммуникация с кем угодно, находящимся где угодно. Быстрое потребление информации. Большая же литература в основной своей массе была рассчитана на медленное чтение. Описание Notre Dame de Paris в «Соборе Парижской Богоматери» Виктора Гюго занимает около 10 страниц...

А совсем беда — с детской и юношеской литературой. Когда сын был младшим школьником, я пыталась читать ему вслух «Приключения Тома Сойера». И ведь помнила, что в моем детстве эта книга считалась одной из самых увлекательных! Но, боже мой, как, оказывается, медленно развивается в ней действие! Сколько необязательных отступлений и лишних слов! Затея с совместным чтением Марка Твена быстро сошла на нет. Думаю, еще наивнее выглядят родители, советующие подросткам «книжки, от которых невозможно оторваться», — романы Вальтера Скотта, Фенимора Купера и Томаса Майн Рида. Все эти тексты кажутся большинству современных читателей вялыми и тяжеловесными, как старый грузовик, буксующий в непролазной грязи.

Третья причина трагического несозвучия классической литературы сегодняшней молодой аудитории — несовпадение опыта. Нет, конечно, и мое поколение жило далеко не в тех условиях, что герои «Айвенго», «Всадника без головы» или любого из русских романов XIX века, но мы намного легче, чем нынешние юные, представляли себе мир без железнодорожного и авиасообщения, без телефона и телевизора. Сейчас же реалистическая литература прошлого дальше, чем фантастическая, от условий, в которых находится читатель. Она полна незнакомых слов (мне уже встречались люди, не знающие не только что такое армяк или зипун, но и кто такой «прозорливый» — прочитано было с ударением на втором слоге — «прозОрливый»).

Что еще страшнее: в книгах описывается великое множество абсурдных ситуаций. Сейчас маленький читатель недоумевает: почему в рассказе Носова «Мишкина каша» мальчики, оставшись без продовольствия, просто не заказали пиццу? А читатель постарше никак не возьмет в толк: что толкнуло Соню Мармеладову на панель? Нельзя было, что ли, найти нормальную работу? И какой интерес читать обо всех этих нелепостях?

Круг чтения сжался, как им же порожденная шагреневая кожа, превратился в едва различимую точку на карте современной реальности. На что остается уповать? На то, что в безграничном океане литературы каждый может найти нечто подходящее ему по ритму и языку. А еще на аудиокниги. На экранизации. На вдохновенный пересказ, на который способны лучшие из тех, кто еще читал книги. Мы чем-то похожи на персонажей романа «451 градус по Фаренгейту», которые и после всемирной катастрофы сохраняют целые тома в памяти и воспроизводят их наизусть. Кстати, в страшном антиутопическом мире Брэдбери выживают именно читатели. Потому что вовремя прочитанные книги дают человеку очень много сил. И припасть к этому источнику энергии, думаю, никогда не поздно.

Заголовок в газете: Замкнутый круг чтения

Комментарии